◇◆◇ブログ

札幌から沖縄に引っ越してきて初めて迎えた慰霊の日、2025年は戦後80年という節目ということもあり、「どんな雰囲気なんだろう」という軽い気持ちで糸満市の平和祈念公園を訪れました。しかし、想像以上に心を動かされる体験となりました。

特に印象的だったのは、小学6年生の城間一歩輝さんによる「平和の詩」の朗読です。「おばあちゃんの歌」というタイトルからも伝わるように、家族の記憶を通して語られる平和への想いが、素直な言葉でまっすぐ心に響きました。戦争を知らない世代が語る“記憶”に、思わず胸が熱くなりました。

正午の黙とうでは、会場全体がまるで時間が止まったかのような静寂に包まれ、自然と背筋が伸びるような感覚を覚えました。来賓の挨拶もありましたが、やはり何より心に残ったのは、地元の方々が何も語らずとも深く祈るその姿でした。言葉以上に、平和の意味を伝えていたように思います。

札幌では日常の中で戦争について考える機会があまり多くはありませんでしたが、沖縄では、この「記憶」が日々の暮らしの中に生きていると感じます。新しい土地での生活に戸惑うこともありますが、この日を体験できたことは、きっとこれからの自分にとって大切なことになると思いました。

(東野)

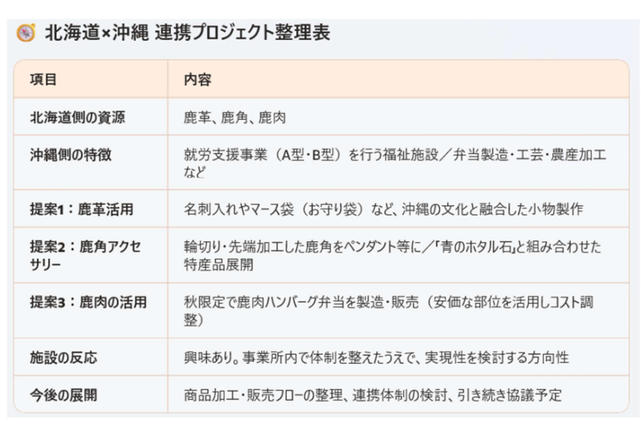

エゾシカ×沖縄コラボの打ち合わせ報告

2025年6月13日、沖縄県の福祉事業所を訪問し、両地域の連携に関する打ち合わせを実施しました。

打ち合わせは地元の知り合いを通じて実現し、関係者6名が参加しました。

福祉事業所の取り組み

訪問先の事業所では、就労に課題のある方々を対象に、雇用契約に基づいた就労支援を行っています。現在は約80名が在籍し、

- 弁当の製造

- 工芸品の制作

- 農産物の加工

などの活動を展開しています。

また、国内外に複数の拠点を持ち、特に海外では栽培した素材を沖縄に送って加工・販売する取り組みも行っている。

施設内のネットショップでは、健康食品や革製品、布製小物も取り扱っている。

打ち合わせの概要

-

革素材の活用提案

北海道産の鹿革を使い、沖縄文化と組み合わせた小物(例:伝統的な守り袋(マース袋)や名刺入れなど)の製作案を提示。端材の利用によりコスト低減も可能と考えられる。 -

鹿の角を用いたアクセサリー

輪切り加工した角を使って、ペンダントなどのアクセサリーを制作するアイデアを共有。特別な道具を必要としないため、施設利用者でも取り組みやすいと期待される。また、沖縄の装飾石と組み合わせれば、北と南を繋ぐ特別なお土産としての展開も可能。 -

鹿肉を使った期間限定商品

弁当製造の経験を活かし、秋の季節限定で鹿肉ハンバーグ弁当の販売を提案。比較的安価な部位を活用することで、提供価格の抑制が期待される。

相手側の反応と今後の展望

提案内容に対して理解を示していただきましたが、実行可能性については今後の内部検討を経て判断するとのこと。特に、加工体制や販売方法など、体制づくりも含めて調整が必要とのことでした。

このコラボレーションを通じ、地域や文化を越えたつながりの可能性が広がることを期待します。

沖縄に住んで2カ月が経ちました!

沖縄に引っ越してからというもの、毎日が新しい発見の連続で、本当に時間があっという間に感じます。

まずは住民票の住所変更からスタート!と思ったら、役場で入力ミスが発覚してその場で訂正することに。ちょっとしたハプニングでしたが、これも新生活ならではの一コマですね。

4月からは新しい職場で、同僚の皆さんのお名前を覚えるのに一苦労。たとえば「喜屋武(きゃん)さん」「瑞慶覧(ずけらん)さん」「仲村渠(なかんだかり)さん」など、初めて聞くお名前が多くて、電話越しだと特に難しい…!でも、沖縄の名前の特徴って本当に面白いですね。

さらに、電話対応でも素敵な驚きがありました。「〇〇課の〇〇と申しますが、けいこさんいらっしゃいますか?」というやり取りに、「あっ、下の名前で呼ぶ文化なんだ!」と新鮮な気持ちに。沖縄ならではのあたたかみや親しみやすさを感じる場面でした。

次回は、沖縄でのエゾシカ活動について報告します。

(令和7年6月10日 東野記)

フェイスブックの「いいね」友だち。板谷 淳さんとお会いする!

さて、板谷さんだが、FBで見るプロフィール似顔絵とそっくりの人物。そして、さすがにハンター!当然のことだが北海道の狩猟事情にも詳しい。勿論、当地猟友会が抱えるヒグマ問題についてもご存じだ。銃弾については、ウクライナ問題が起きてから品薄になり、3倍近くの価格になったという。そもそも、手に入れること自体が難しいようだ。そして、野生動物との共生についても触れられた。

野生動物たちは人間と共生しようなどとは考えてもいないので、これとて難しい話。

今や、東京でも天井にはハクビシン、床下にはタヌキが陣取っている空き家が見られるという。そこまで野生の進出は進んでいるのか。人口は減る一方、かたや、動物たちは増えていく。若く逞しい彼ら。人生の盛りを過ぎた人間が立ち向かえるのか?頼りになるのは、ハンターさんだ。彼は言う。「北海道にはハンター資格が得られる大学がある。だが、それらの若者たちを活用できないのは残念だ」。資格取得できたとしても、ライフル銃を持つには10年以上かかる。自治体で野生動物の専門家として卒業生を雇用できないものか。

法元盛信のシカ公園(安平町)訪問記 第7報

11月3日に、今年7回目となる鹿公園(安平町)に行き、飼育員の方のお話を聞くことができました。

最近、雄一頭が病気で亡くなったとのことです。歩行困難となって食べられなくなり、わずか2日で亡くなりました。これで飼育頭数は11頭(オス4頭、メス7頭)となりました。

今年6月に誕生した小鹿と、穴に落ちて角を半分折ってしまったオス鹿は元気に園内を歩いていました。最近、飼育員のお一人が、給餌の際にお尻を角でつつかれて、血が滲むということがあったそうです。

毎年10月、11月が発情期ということで、雄同士が角を突っつきあっていましたが大事に至らず、すぐに離れていきました。この時期は雄の鹿は発情していてもメスの鹿はまだ発情していないため、オスが気が立って雌を追いかけ、メスが逃げているような状態でした。

角の折れたシカ(現在)

ケガをしたメス鹿と餌入れ

メスの一頭は、オスに腹部をつつかれて穴が開きました。

最近、近隣の農家さんから餌としてカボチャをたくさんもらったそうです。管理小屋の壁際に積んでありました。柵内には、塩分とミネラルの補給のための鉱塩が置かれた木の台があり、雨の侵入を防ぐための木の板の覆いも設置されていました。

これから雪が積もりますが、鹿たちは元気に雪の上で暮らしていくそうです。 (法元盛信 2024.11.10 記)

法元盛信のエゾシカレポート第6報「安平町のシカ公園」

10月に入り冬毛(灰色)が生え始め、袋角の袋が無くなり、立派な白い角になった雄鹿。

園内の穴に落ちて、角が半分折れた雄鹿。角が折れたことで角の中から血が流れ、血で目から顎にかけ真っ赤になっていたが、今では回復し元気に園内を歩いている。

冬毛に変わり始めた雄鹿。首の辺りは冬毛、お尻の辺りはまだ夏毛。

今年6月4日に生まれた小鹿。大きくなったね。

今年生まれた小鹿に、私が草を与えている写真。

まだ袋角の若い雄鹿。

安平町のシカのその後。元気ですくすく成長

8月25日。今年5回目の安平町の鹿公園に行って来ました。今回は、今年6月4日に生まれた小鹿が、どれ位大きくなったか、また、8月9日に園内の穴に落ちて角が割れ、顔に血を流していた鹿は、その後回復したかどうかを確かめに行って来ました。

小鹿は、11週間経ち順調に成長していました。また、角が割れた鹿も、元気に餌を食べていました。

飼育員の角田さんも、「ひと安心だ」と言っておられました。 (法元盛信)

今年4回目の安平公園に行ってきた。そこで見たもの!

今年4回目となる安平公園に行って来ました。

今回は、昨日(8月9日)園内の穴に落ちて角を折ってしまった鹿を見ました。角の中には血管が通っており、角が折れたことにより、血が勢いよく噴き出してきて、目から顎の下まで流れておりました。

凄惨な顔つきになっておりました。本によると、「膜で覆われた袋角の中は血管があり、この血流で角は大きくなっていく。」と書いてありましたが、これを見て本当だと実感しました。珍しい場面に遭遇しました。

この鹿が早く回復することを、願うばかりです。(法元盛信)

シカの赤ちゃんは無事に生まれたか!今年3回目のシカ公園訪問。

7/14。今年3回目のシカ公園(安平町)に行って来ました。6月に訪問した際、飼育員さんから、7月に小鹿1頭が生まれる予定との話を聞いていたので、その後の様子が気になり、確認に行ったものです。

6月4日に生まれた小鹿は元気とのこと。実際、園内を母鹿にくっついて歩き回っていました。6月21日に生まれた子鹿は、母鹿のお腹から足から出てきて、胴体が出てこないので、係員10名ぐらいで時間をかけて引っ張りだしたけれども、死産であったとのこと、母鹿も翌日死んだとのことです。従って、今年生まれた子鹿は、上記1頭のみとのことです。来年は何頭生まれるでしょうね。

鹿のお産は、厳しいものだと思いました。(法元盛信)

自宅裏の牧草地にエゾシカ5頭!出てくる頻度増えている!

今年は自宅裏の牧草地に5頭ほどシカがよく出るのですが、本日在宅勤務していたところ、一頭出てきたので写真を撮ってみました。車の窓が写っているのは4月末に同じ場所で撮ったものです。

今までよりも出る頻度が増えているように感じます。 板倉修一(石狩市)

「めんどくせい、ことだな」と思いながらも。「生きるとは何か」を。

「日高の動物記」を読んだ。ヒグマ、エゾシカ、キタキツネ、タヌキ、川にはマスやサケ、空にはタカやハヤブサなど、日高山脈の豊かな自然環境で生息する動物たちに焦点を当てた10年以上にわたる観察と記録だ。著者は桑原康彰氏。

シカ猟の際、山中に迷い込み、飼い主ハンターを探して山野をさまよう猟犬。この忠実で可愛い犬が野犬となり、集団となってエゾシカを襲い食べるなんてことは、大都市で文化的な生活を送っている私にとっては、衝撃的なことである。そう言いながら、誰かが殺した牛肉や魚肉を毎日、何も考えずに食べている私がいる。呑気なことだと思う。エゾシカに目覚め、シカ情報を集めているうちに、「生きるとは何か」という本質的な問題を考えるに至った。「めんどくせい、ことだな」と思いながらも、こんな心境になったのは、エゾシカ倶楽部のお陰である。

追記:

この度、「日高山脈、襟裳岬」が国立公園に指定された。桑原康彰氏の著作「北海道の動物記」と「日高の動物記」は、日高山脈の東側の部分の自然や動物の実態を著している。国立公園指定に当たっては、当該著作が参考資料の一つになったのではないかと推測する。この山脈で生活していた方々に、直接取材して収録した54話は、貴重なものであり、桑原氏の熱意には、唯々敬服するばかりだ。それにしても、動物の実態を調べるために日高山脈に別荘を建てて、住み着く人がいるとは、世の中には凄い人がいるものである。(法元盛信)

ハラハラドキドキ!テッポかついでお山の散歩

最近は、クマのニュースが多いせいか、山での調査員は皆ビビっているようで、調査員を護衛して欲しいという要請が来る。そこで、行ってまいりました。

入山して早速調査員をビビらせたのが16cmを超えるヒグマの足跡!オスの成獣でもかなり大きそうな奴。

300㌔は超えているはずだ。

年寄りにはキツーイ斜面を笹につかまりながら目的の尾根まで登った。額から流れ落ちる汗を拭き拭き一休み。

調査員の作業を見守り、ナントカ無事に終了して帰ってきた! それにしても、冗談抜きに、ヒグマに出会わなくて良かったよ。 (苫前町ハンター 林 豊行)

「テッポかついでお山の散歩」どころではない。この静寂の山に潜む緊張感は如何ばかりだろうか。

今一度、ハンター存在の意義を考えたい。(北海道エゾシカ倶楽部)

鹿公園(安平町)で小鹿誕生!

先月、鹿公園を訪れました。飼育員のH氏(獣医師)から、「今月下旬に小鹿3頭が生まれる予定」との話を聞いていたので、生まれた小鹿を見たいと思い、6月23日に再び訪れたものです。

幸運なことに、飼育員のN氏(民生委員・会長)が餌やりをしていましたので、小1時間エゾシカについての話を聞くことができました。小鹿は6月4日に1頭生まれたそうです。性別はまだ分かっていません。

現在、同園には12頭のエゾシカがいます。雄が5頭、雌が7頭で、広いエゾシカ園を飛び回っていました。

生まれて3週間の小鹿は、大人たちに負けずに歩いていましたが、途中で一人小屋の中に入ってしまい、中からこちらを見ていました。疲れたのか、それとも警戒心からか?それは分かりません。

餌は干し草(オオチャード、チモシイーなど)が主ですが、他にもトライヤルやサツドラで、N氏が自腹でにんじんやコッペパン、食パンなどを与えているそうです。そのため、背中やお腹、足の太ももは肉付きが良かったです(町の予算では足りないのかもしれません)。

繁殖期の10月から11月には、昨年も一昨年も、地位の高い雄(№1~3)の間で角を突き合わせる喧嘩があり、昨年は相手の角が腹に食い込んで出血し、そのエゾシカは死亡したとのこと。勝ったエゾシカが雌と交尾する権利を得るのだそうです。動物の世界は厳しいですね。 (エゾシカ倶楽部会員 法元盛信)

関連ブログ:シカの赤ちゃんは無事に生まれたか(7.21)

野生化したポニー17頭の群れに襲われた!

畑の見回り中に、野生化したポニー17頭の群れに襲われました!

道南の汐首岬から砂原町にかけて、山の中などに、生息しているようです、以前汐首岬の頂上に戸井町営牧場が有ったようだが閉鎖され、そこに居た道産子やポニーが半野生化したと聞いている。(情報提供:ハンター T氏)

道南には、野生化した馬がいると以前から聞いてはいたが!それにしてもナント雄大な景色だろう!

札幌市街地には、シカもクマも、それに最近ではキツネまで!いよいよ始まるのか?前哨戦が。

ヒトと野生との陣取り競争…。

(株)ゴールドウイン様に協力「ワークショップ」でキーホルダー作成!

4/13.(株)ゴールドウイン様より当倶楽部にエゾシカ革でモノづくり体験のワークショップ開催の要請があり、

菊地 隆副代表が協力、実施させて頂きました。

皆さん エゾシカの講座は興味深く聞かれていました。やはり、まだまだ身近な動物に感じていなかった方も今回のイベントで少し身近な問題として考えて頂けたと思います。

(菊地 隆)

当別町の(株)ジビエ工房に行ってきた!都合が合えば工場内見学OK.

4/4。鹿肉を食べるため、当別町の鹿肉販売店(株)ジビエ工房に行ってきました。この会社は、当別町の郊外に工場を持ち、鹿の捕獲、輸送、工場内での解体、精製、袋詰めなど全部の作業を一社のみで済ませていました。工場の広さは学校の1教室位あり、これにこの半分位の倉庫と3坪位の現地販売店がくっついていました。築年は、新しく清潔な感じでした。都合さえ合えば、解体などの作業中の工場内見学もさせてくれるとのことでした。

町中の販売店は当別町の中心部にあり、10坪位の木造平屋建てで、テイクアウトのみの店でした。鹿肉を使ったランチ、ハムなどの加工品、缶詰などを売っていました。

昼時に行ったので、鹿肉の「ジンギスカン弁当」1個(焼いたたれ付き鹿肉とキャベツ、マヨネーズ、福神漬け付き。税抜き700円。)と、同じく「味噌漬け丼」1個(焼いた味噌漬け鹿肉と卵、玉ねぎを振りかけたもの。税抜き700円)を買って、直ぐ車の中で温かい内に食べました。

この店は、注文があってから焼き始めます。肉の感じとしては、味付けをしてあったので、臭みはなく、歯応えは柔らかい豚肉に比べればやや噛み応えがありました(噛む回数が多いといったところ。表現が難しい。)。ロースとんかつを食べ慣れてますので、どうしても、これに比較してしまいます。全般的に言えば、美味しく食べられました。5点満点で点数をつければ、スーパーで売っているロースとんかつを4点とすれば、3,5点と言ったところでしょうか。値段が共に1個税抜きで700円ですので、ランチ代としては、買いやすい値段だと思います。

駐車場は8台分あり、私の入店時、待っていたお客は一人。帰るときには、ご夫婦二人が来店、5,500円分を注文。このように、ランチ時は途切れることなくお客が来訪、店は利益を上げているようです。結論として、この店は「味と価格」で町民や観光客から十分な支持を受けているのではないでしょうか。

問題は、鹿は道内で年間約15万頭捕獲されておりますが、この内、肉などに利用されるのは2割程度で、残り8割は捨てられているとのこと。やはり、流通過程の改善(食肉工場の増設など)が急務であると考えますが、このことについて、エゾシカ倶楽部として何が出来るかが大きな課題ですね。(問題が大き過ぎます。)鹿関係の現場に触れて、これを考えて行きたいですね。 (法元盛信)

或る日のフェイスブック。シカに樹皮を食われた樹木はどうなる?

或る日のフェイスブック。道北に住む林ハンターとお仲間ハンターのチャットに目が留まる。見過ごしできない。

「昨年は笹の花が咲き、その後多くの笹が枯れたせいもあってか、冬期間のエゾシカの食料が極端に少なく、樹皮を剥ぎ喰う被害が多くなっているようだ。山中の沢筋には至る所でこんな光景が見られる」というもので写真が添えられている。同じく道北のハンター氏が直ちにリアクション。「ニレのように、トドマツも食べていますよ。木は種類を問わず食害にあっています。以前、林野の方と会議の席でお話したことがあるのですが、松類以外は価値が無いので食害にあっても問題なしという話でしたよ!松は食べないので雑木については問題視していないとか」

「林野価値が無くても、木は地滑り等の災害防止のために貴重なものでしょう。包括しての対応が出来ないものでしょうか」「この先、どうなることやら」…。(投稿者の許可を得て記載)

私たちは森林の恵みなしに生きてはいけない。シカの樹皮食いは森林にさまざまな影響を及ぼす。どんな影響を及ぼすのか。生成AI(Copilot)の回答と記述。簡潔である。(以下)

①樹木の生存と成長への影響:

シカが樹皮を食べることで、樹木は栄養を失い、生存と成長に悪影響を及ぼす。

特に若い樹木は、樹皮を食べられることで成長が阻害されることがある。

② 生態系への影響:

シカの樹皮食いは、森林の生態系にも影響を及ぼす。

樹木が減少することで、鳥や昆虫などの他の生物の生息地が減少する可能性がある。

③ 土壌侵食と裸地化:

シカの過度な採食圧により、ササなどの下層植生が退化し、土壌侵食や表層崩壊が進行することがある。

シカが好む植物が衰退し、耐性のある植物のみが繁茂することで、偏向遷移が起きる。

土壌侵食が進行することで、一部の斜面は裸地化し、砂漠化のリスクが高まる。

④ 森林管理への課題:

シカの樹皮食いは、森林管理者にとって課題である。

樹皮食害を防ぐための対策を講じる必要がある。

総じて、シカの樹皮食いは、森林の健全性に影響を及ぼす重要な要因であり、適切な管理が求められている。

⑤ 科学的な記録と研究:

シカの生態や餌付けの効果を専門機関に調査・研究させ、科学的な記録を取ることで、今後の森づくりに役立てることができる。これらの対策を組み合わせて、効果的にシカの樹皮食いを防止することが求められている。

樹皮を食われた樹木は枯死するのか?

必ずしも枯死するわけではないらしい。樹皮を食われた樹木は、その被害の程度によって生存するか枯死するかが異なるようだ。これもAIが情報を集めてきた。まとめてみると樹皮の損傷が軽い場合(25%未満)は、樹木は自己修復機構を活用して、傷口を閉じ、新しい樹皮を形成。樹皮の損傷が中程度の場合(25~50%)、樹木はある程度の損傷を受けるが、殆どの場合は生き残る。ただ、樹皮の損傷が深刻になると樹木は枯死する可能性が高まるということだ。樹木の種類や被害の程度によって結果は異なるものの樹木は自己防衛機構を持ち、外傷に対して驚くほど効果的に対応しているということが分かった。

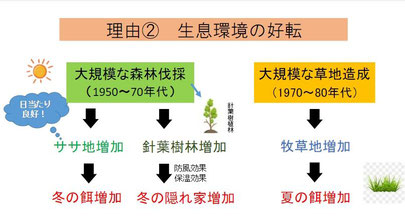

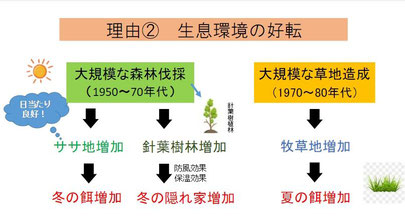

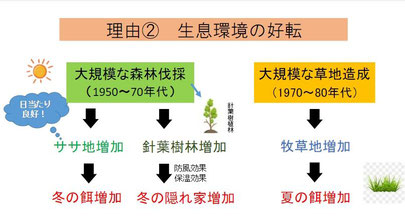

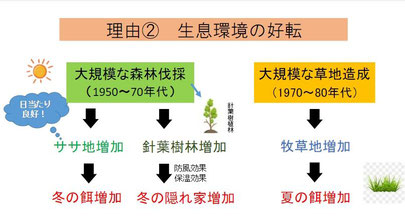

或る日の定例会。エゾシカは何故増えた?意見交換

エゾシカが増えた理由の一つは、森林行政の失敗ではないか。

本来は森林地帯に暮らすエゾシカやヒグマが街中に出てくるようになったのは、彼らが生きる森の中が変わってきたからだ。森を変えたのは、シカやクマたちではない。森林維持より経済を優先した人間なのである。

戦後復興のために木材が必要だった。建築部材として使えるスギやヒノキなどの成長が早い針葉樹を積極的に植林した。

※林野庁が「国有林生産力(林力)増強計画」(1957年策定)

一方で、広葉樹を伐採(樹種転換)。やがて、安価な輸入材の影響で針葉樹が売れなくなり、森は手入れされないまま、実がつかない針葉樹だけが生い茂る場所になった→エゾシカやクマは生活しづらくなる→薪や炭の利用が減ったことで里山には実のなる広葉樹が多く残るようになる→結果として人間が彼らの生息域を人里に引き寄せることになった。

現在は農村・山村から人がいなくなることで耕作放棄地が増え、そこが拡大造林時代の草地の代わりにシカにとって格好の生息場所となった。耕作放棄地は、森の林床を食べ尽くす勢いのシカの新天地となっている。

※天然林や薪炭林を人工林へと変えていく「拡大造林」政策は1996年まで続き、天然林などの伐採でできた当時の草地は、シカの好ましい環境になった。

福島原発処理水の海洋放出と北海道のホタテ事情

11.24.東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出により、中国が日本産水産物の輸入を全面停止して3カ月。道産ホタテを中国に大量輸出していた道内の水産加工業者が打撃を受けていることを北海道新聞が報じた。

時を同じく(一社)北海道消費者協会が実施した講座「原発処理水と風評被害について考える」を受講した。講師は北海学園大学地域経済学科の濱田武士教授。水産物輸出は北海道経済の要。消費者として見過ごすことはできず、メモしたことを整理しておきたい。

2022年の日本の水産物の輸出額は、3873億円。主な輸出先国・地域は中国、香港、米国で、これら3か国・地域で輸出額の5割以上を占める(図表1-19)。品目別では、中国等向けのホタテガイが断然トップ。日本での主なホタテの生産地は北海道と東北地方(三陸・青森)。いわば、これらの地域は中国に依存していたのだ。そこが崩れた。その穴埋めは容易ではない。

中国以外の国へ販路を伸ばしたいところだが、道新報道にあるとおり「加工」が壁となる。中国は日本から受け入れた殻付きの冷凍ホタテを自国で殻をむいて加工後、華僑ネットワークに乗ってアメリカに再輸出している。香港、台湾等も同様のルートで再輸出することは同じだが、貝柱のみの状態でしか輸入しない。これに対し、輸出側の日本は人口が少なく、加工するための人手が足りず、対応が難しい。

ホタテの価格が徐々に下落しているものの大きく下落しないのは、ホタテは一定期間なら冷凍保存できるため、海洋放出前に中国向けとして用意していたホタテを水産加工業者が保管、値崩れを防いでいるからだ。会場から「十勝地方にはホタテが無い」との声が上がったが、ホタテが無いわけではなく、高値で買っているために市場に出せないのだ。「賠償金貰っているんでしょ。もっと安くならないの?」などという声が出れば努力は水泡に帰す。それでも在庫が積みあがれば、やがては価格が保持できなくなる。そうなれば水産加工業者は今後、生産者から買い取る価格を下げざるをえなくなる。生産者、加工業者ともに状況は深刻だ。どこまで頑張れるかが問われている。

道は消費拡大に向けた緊急対策「食べて応援!北海道」キャンペーンを実施中。今後も影響解消に向けた取り組みを積極的に進めていく方針だ。ふるさと納税の返礼品、学校給食・社員食堂に安く配る。すると食材納入業者の仕事が減るかもしれない。消費者は消費者で、他のモノを食べてはいけないような錯覚に陥ることも考えられる。大なり小なり必ずどこかにひずみが出る。

「食べて応援…」には限界がある。いつかは終わる。その時のショックを和らげるためには、出来る限り短期間でソフトランディングしたいもの。中国との取引再開、更には輸出先をアジア圏に拡大していくことが模索されている。

SDGs.中学3年生がやってきた!

11/1。札幌市内の中学3年生35名が札幌消費者協会にやってきた。授業の一環として、協会で実施している「SDGs」活動を学ぶためである。エゾシカ倶楽部も他の2つの研究会と共に15分間ではあったが、プレゼンを行った。

生徒たちから届いた事前質問は以下の通り。

① 当倶楽部がエゾシカに注目した理由

②クマやシカなどの野生動物たちが街中に出没している。今後もそのような状況となり、人間に危害を加える可能性もあるのではないか。

③エゾシカとの共生は如何にあるべきか?

当倶楽部は設立から11年を数えた。設立の発端は、まさに頂いた質問の②③に合致する。エゾシカが増え、人里にまで出てくるようになった背景には、繁殖力の高さ、気候変動の他に、天敵であるオオカミの毒殺など、人間の活動が深く係わっていること。増え続けるエゾシカと人間の共生問題に関しては、捕獲者としての人間が彼らを害獣としてではなく、北海道の資源とみなし、シカ肉、皮、角、骨などのすべてを活用、何らかの形で人間世界に残す努力をしていくことに尽きるのではないかと伝えた。

現在の活用率は20%前後にすぎない。シカたちは捕獲されるために生まれてきたのではない。人間の都合で命を奪われるシカ達にとってみれば、捕獲後、一般廃棄物として処置されるだけでは無念だろう。せめて、人間の血肉になり、その他の部位も形状を変えながら、この世界に華麗で役立つ製品とし蘇えることができるなら、彼らがこの世界に生きた証にならないだろうか。エゾシカ肉は栄養価が高いだけに、活用しなければ「見えない食品ロス」となる。それだけではない。石油を用いて彼らの遺骸を償却する費用は膨大なものになる。環境にもよくない。

今後とも若い世代と共に、額を集めてエゾシカ問題を討議する場がもてる機会があればと願う。新鮮な知と活力で解決が早まる可能性があるからだ。解決の機を逸すれば、どんどん街中に出てくるシカに慣れてしまい、誰も通報などしなくなり、そこにシカがいるのが当然だという驚くべき「共存の世界」が、ここ札幌で現実になってしまうような気がしている。

「ハンター料理」にお客様!佐藤正隆氏

9/24。ハンター松前の「猟師めし」には、多くの方々が参加して下さったが、その中のお一人が3か月前に知り合った佐藤正隆氏だ。(株)ドン・リースアンドレンタルの顧問である。

ジビエは嫌いだ、食べたくない。昔、食べて懲り懲りしたと言いながらも、食べた結果は「おいしかった!」「お酒があればもっと良かった」と大満足の様子。後日、講師の松前健太氏がお子さんを連れてきていたことに感動したと語ってくれた。

「働く現場に子供を連れていき、親のしていることを見せるということは大切なこと。それができる彼は素晴らしい」と絶賛された。これは嬉しい。何故ならご実家は質屋さんであったというから、モノを見る目、人を見る目は確かだからだ。

過日は、氏が手掛けている産業廃棄物中間処理施設(千歳市)を見学させていただいた。敷地の広さにまずは驚く。センター長が中を案内してくれる。山積みされたパソコン、業務用冷蔵庫、コピー機の他、AEDなど中古の電化製品が所狭しと並ぶ。使える製品・部品は再利用。それ以外は最終処分場へ送られる。障がい者就労施設が併設されていて、多くの障がい者の方々が作業中だった。

これらの方々が働く職場は此処だけではない。由仁町にあるレストラン「YUNI-CAFÉ」もその一つ。この店はJR北海道の車内誌「JR HOKKAIDO」で紹介されたこともあるそうで、町外から訪れるお客も多く、人口減の町に似合わず人の出入りが多かった。

佐藤氏は「人はカッコよく生きなければならない」というのが持論。「楽しくなければダメだ」「死ぬまで現役」が口癖だ。高齢であろうとも障がいがあろうともそれぞれが築いてきたスキル、持てる能力を発揮できる舞台がなければならない。氏は、そうした場を作り、自立への道を拓く手伝いをしたいのだそうだ。佐藤氏自身も74歳。だが、あと20年は働くという。他者に希望を与えるだけでなく、自身にも夢を託して生きる姿勢はまさにカッコよく生きる男の姿そのものではないだろうか。

関連記事:ハンター松前の「猟師めし」

「復興の苗木 シカ食害」読売新聞(2023.8.25記事)

2023.8/25.読売新聞の「復興の苗木 シカ食害」という大きな見出しに目がいく。記事によれば「2018年9月6日に起きた胆振東部地震を受け、道が進めている森林の復旧で、斜面に植林した苗木が広範囲にわたってエゾシカの食害を受けていることが24日、わかった・・・このまま効果的なエゾシカ対策を取らなければ、今後も植林した苗木が、植えたそばからエゾシカの餌となる可能性がある(読売新聞8/25朝刊)」。

道は21年度から被災した道有林の一部で高さ60センチのカラマツなどの苗木を植えている。1年で最大30センチほどの成長を見込んでいたものの2年経過した現在、当初想定していた120㌢の半分60センチ台。あたり一帯にはエゾシカのふんや足跡が見つかり、苗木の新芽を食べているとみられるとのこと。エゾシカの数は増えていて、現状のままなら植栽被害は今後も続く。

さて、2024年度からは、「森林環境税」が導入され、1人当たり年1,000円が住民税に上乗せされて徴収される。国内林業の衰退や放置林の増加、地球温暖化への対策などが目的だ。集めた税金は当然ながら、当該植林事業にもつぎ込まれるのだろうが、若い苗木を植えれば植えるほどエゾシカの餌になり、栄養満点のエゾシカ達が増えるだけなら血税投入の意味はない。

日本の鹿(ニホンジカ)は野生種。畜産に寄った海外養鹿とは趣旨が違う!

まあ、約20年エゾシカの利活用をしてきましたが、 まったく成長のない業界だなとつくづく…今までも、よくわからない業者や人が入ってきては出ていったり、ゴチャゴチャにしては出ていったり。 その背景には お金 …。

北海道の自然保全、野生動物との共生、毎年12万頭の狩猟、間引き(駆除) 。バランスをとるために行われている個体数管理は、在来種であるニホンジカ(エゾシカ)を種として適正に残していくための意味もある。

肉は食用として安全に安心して食べられるようになり、ペット用の活用も少しずつ進み、廃棄せず、皮も皮革への利活用がこの20年で少しずつ進んできている。

弊社も 賛同してくれている色々な分野の仲間たちに支えられ、年間3000~6000枚のレザーに生まれ変わらせ、デザイナー、アーティスト、ブランドや企業と一緒に進んできた。

そんな中、先日、繁殖を主にした養鹿場をつくるという話を聞いた。 昨年から耳に入ってはいたが、 何のための個体数管理なのかを理解しているなら、いいだろうと考えていた。ところが…減らすベクトルの中、お金をかけ 個体数管理をし、廃棄されているエゾシカ達が多くいる中で 増やすだと!? 利活用もまだまだ協力していかなくてはならないのに??

海外のニュージーランドやオージーの養鹿の認識で日本に持ってきても無理ということがわからないのだろうか? 食の文化も違い、ジビエ認識も違う、畜産(家畜)に寄った海外養鹿とは趣旨が違う事を日本に住んでいてわからないのだろうか? 金 だけが目的なんでしょうよ… 野生在来種であるニホンジカは国内消費が基本、海外に売るにはCB(繁殖個体)じゃないとダメだからというとこでしょう。

エゾシカのこともう少し考えてあげてくださいよ… 。仮に野生種であるエゾシカに手を入れ、繁殖し、増やした結果、本来のニホンジカとは全く違った動物行動(その動物の生態やそれに伴う能力)になったり、DNAが変わって来た場合、その責任は誰がとるのでしょうか…。

それが逃げ野生の鹿と交配した場合、そのDNAは引き継がれ 日本の鹿(ニホンジカ)は野生種である という適正な種の保存からはずれた場合の責任は??

もう… 馬鹿げた事は やめましょうよ。

それよりも、まだまだ撃たれて廃棄しかない運命のエゾシカ達を使ってあげることに全力を尽くしていきませんか! 食べてあげて、 ワンコにも食べてもらい、皮もレザーとして皆さんに使ってもらい、 捨てられる命 ゼロにしていきませんか。

行政の方、自治体の方、ハンターの皆さん、エゾシカ関連企業、活用に取り組む皆さん、今一度、考えてみてください。

もう散々この20年… 色々見てきたでしょう…健全な良識と節度を持って正面から、エゾシカと北海道の自然保全に向き合ってみませんか。

(NPO法人 エゾシカ利活用協議会代表理事・北海道エゾシカ倶楽部副代表 菊地 隆)

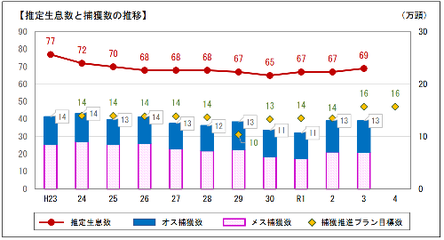

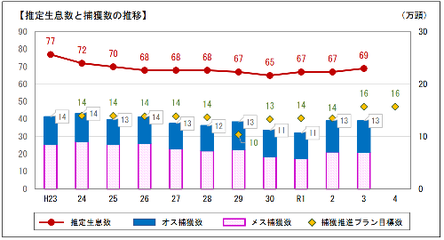

過去最多2881件!シカと列車の衝突事故!読売新聞より。

2022年度のシカとの列車衝突事故が5年前の1.6倍。2023.6.8付け「読売新聞」が報じた。前年度から249件増加。列車事故は、運休や遅れだけでなく乗客の怪我にもつながりかねないというから要注意だ。修繕費用も嵩む。

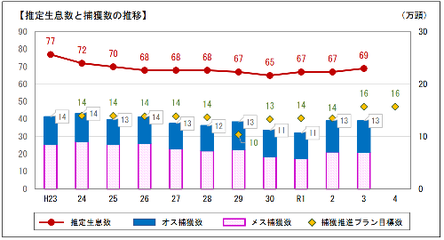

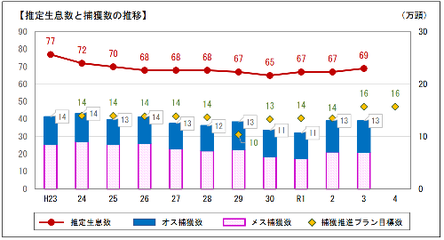

当倶楽部発足当時(2013年度)、シカ生息数は70万頭。現在は69万頭。この10年間、生息数は、ほぼ変わっていないが、列車事故件数だけは年々増えているのだ。

記事中から背景要因を拾ってみる。温暖化の影響でシカの生息範囲が広がったことにある。これは、間違いのない事実だ。「シカが鉄分の補給源としてレールをなめるため、線路に近づいているとの見方もある」との追記は既に常識。

当該記事で刮目すべきは2つあると考えている。

① 路線別では石北線の増加幅が大きく、前年度より128件増の373件だった。道東、道北を中心として、鉄道沿線に都市が少ない地域で件数が多いようだ(JR北海道の広報担当者)。

② 「積雪が少なくなった影響で、シカがエサの草を確保しやすくなり、生息範囲は日高から胆振へ、上川から留萌へと徐々に西の地域へ向かって広がってきている(引用)」。つまり、「シカの分布が列車本数の多い地域まで拡大してきたために、事故件数が増えているのではないか(道野生動物対策課エゾシカ対策課係の推測)。

JRも手をこまねいているわけではなく、鉄柵設置、減速運転など努力はしているものの相手は野生、思い通りにはいかないようだ。シカとの衝突を回避しようと急ブレーキをかけたために車輪が損傷し、修繕で車両14両のうち8両が使用できないこともあった(釧路支社管内)。財政難の中、シカとも苦闘しているJRは気の毒としか言いようがない。

こんな中でも「利用客に少しでも迷惑をかけないよう、様々な対策を試していきたい」とのこと。涙ぐましいばかりである。私たちも道民として、ともに知恵を出し合えたらと思うのだが…。

花の都!札幌の街中にキタキツネが!キツネ画像はBingチャットで!

花の都「札幌」の街中で、キツネに出会うとは思わなかった。最近、数人から目撃したと聞いてはいたが、聞くと見るでは驚愕度が違う。カラス、シカ、クマだけでは足りず、キツネまでもが人間の生活圏に入り込み、我がもの顔で悠々と歩いている。キツネには、エキノコックスの寄生虫が付託している場合があり、他の動物とは違った怖さがある。

旭山動物園の坂東園長の言葉が頭をよぎる。「人の生活圏に一旦、足を踏み入れた野生動物は、どんどん侵入してくる。人間と野生動物との関係は陣取り合戦。こちらが退けば、その分距離を詰めてくる。彼らとの市街戦になれば人間に勝ち目はない。

自分たちの生活圏をどう守るか。彼らはヒトの生活圏に馴れ、自分の生活圏として取り込んでいく。

ヒトという生き物にも慣れていく。怖いものなし。

取り返しのつかない事態が忍び寄っていることに気付かなければならない。

さて、突然のことだったので、スマホは持っていたが、写真を撮り忘れた。ここに掲げた画像は、「Bing チャット」がAIで作成したものであることをお伝えしておく。

珍しいのか?エゾシカ母子2頭連れ!「種の保存」のための進化か?

当倶楽部には、5人のエゾシカハンターが在籍する。それぞれが仕事を持っているために、全員が顔を合わせることは滅多にない。しかし、4月の例会では道外ハンター、遠軽在住の女性ハンターを除き、3人が出席。そこで取り交わされた話題が他の会員たちの興味を惹いた。

「今シーズン中に、子供を2頭連れた親が多いことに気づいた」とのI氏の発言を受けて、プロハンターのM氏が「自分も感じた」と同調。ということは…。

2頭連れ親子は、ハンターの世界でも珍しいことだったのか。しばし、プロハンターを中心にエゾシカ談議に花が咲く。エゾシカは通常1頭の子供を産むが、2頭生むことも稀にはある。栄養状態や何らかの要因で、

「2頭産む確率が上がった」「2頭産んだ場合に、冬まで2頭とも生き残る確率が上がった」などなど。

2頭とも成長するとなると道庁の増加モデルに誤差が生じることになり、個体数管理にも影響が出るのではないか。今シーズンの出猟報告からどのような結果が導き出されるのか注目していきたいところだ。ちなみに。

道庁資料(令和 4 年 12 月 26 日 確報)によれば、

2021年度(令和3年度 )エゾシカの推定生息数は69万頭。

当倶楽部発足の2013年度(平成25年度)の推定生息数は70万頭だった。

<寄せられたコメント>

仮説として色々な可能性と驚きもあると思います。 もともと2頭産む、又は、双子を産む遺伝子を持つメスは一定数いたとして、温暖化により越冬が楽になり、又、 餌が容易に手に入るようになり、そのDNAをもつメスが残れるようになった。その子供たちも遺伝子を引き継いでいくことで、今後の生態系にも係わってくるのではないかなと思います。僕は 進化の可能性もあるとしたら、環境が遺伝子を変化させることもあるのかもしれない気がしています。種的に狩猟動物であることで種を残していくための進化だとしたら、それはまた新しい発見なのかもしれませんね!そもそも生物学上捕食される生物達はたくさんの子供たちを産みますから。

(エゾロダクト代表:菊地 隆)

ドロップネットってなに?

ドロップネットとは、これまで耳にしたことが無い言葉だが、シカ捕獲に対しても活用事例はあるのだろうか。ネット検索(下記)で分かったのは、支柱の上に網を張り、目的の動物が網の下に来た時を見計らい、上から遠隔操作で網を落として捕獲するという仕掛けだということ。囲いわなの一種であるらしい。気になるシカ捕獲についても既に何年も前から試されていることが分かった。ワナが作動した後に網が巾着状に絞られ、捕獲されたシカを絡めとる。ハンター不足の昨今、資格や高度な技能を要せず、誰でも繰り返し捕獲できることがメリットだという。

一方、網で包まれたシカはどうだろう?網でグルグル巻きになっては逃げるに逃げられず、もがけばもがくほど網は身体に絡みつくことも考えられる。苦しみながらも生きているシカは、その後、撲殺されるのだそうだ。あまりに非情な捕獲法ではないか。

私たちは、仲間のハンターから「狩猟の作法」という言葉があることを学んできた。動物の殺生にあたり、作法は沢山あると聞く。その第一は「クリーンキル」。できるだけ苦しめない捕獲が理想であり、そのために、心あるハンターは、狙撃ポイントを「一撃」で仕留めるための修練を積んでいるのだと聞いている。

昔は「神の使い」とも言われ、崇められていたシカたち。増えたばかりに害獣といわれるようになってしまったが、昔も今もリスペクトされるべき命であることに変わりはない筈だ。

環境省 クマを撃退・捕獲できる人材育成に着手!

「クマ駆除 民間頼み脱却を」

17日の本紙朝刊「記者の視点」を読んだ。ヒグマの生息数増加に対処するため、民間の猟友会頼みから脱却し、駆除を専門に行う「公務員ハンター」を検討すべきではないかとの提言にまったく同感である。

ヒグマの出没は道内各地で相次いでおり、人間の生活圏に足を踏み入れるとなかなか後戻りすることはないと聞く。ところが野に棲むものと人間の境界を守るための「頼みの綱」であるハンターは高齢化が進んでいるのだ。2019年に日本学術会議が示した「人口縮小社会における野生動物管理の在り方」という文書によると、野生動物管理の公開講演会に参加した全国各地の行政関係者47人のほとんどが「鳥獣専門職員の配置が市町村・都道府県に必要」と回答している。

各自治体に専門的知識に加え、狩猟免許を持つ職員の配置が求められている。そのためにも野生動物の保護・管理を担う人材を大学などで養成する仕組みが必要ではないだろうか。(当該文章は、筆者が北海道新聞「読者の声」に投稿し、2021年1月25日(月)に掲載されたものである)

それから2年。

2023年1月25日(水)。読売新聞朝刊に「クマ出没対策 人材育成」との見出しが躍った。報道によれば、環境省が全国各地でクマが住民に危害を加える事例が増えているとして、ついに市街地での出没に備えた対策に乗り出したという。環境省によるとクマの出没件数は、2009年度が約4800件、20年度には2万件を超したという。既に22年11月から市街地対策を確立するためのモデル事業を始めた。対象は北海道、岩手、新潟、長野、福井、奈良の6県。3ヵ年で行政と警察などの関係機関で連絡体制をつくり、クマを撃退・捕獲できる人材育成を進める。今春にも専門家を派遣するなどして、自治体の取組みを支援するとのことである。遅まきながら、まずは一歩前進か?

国連の生物多様性条約第15回締約会議(COP15)での新目標「30 by30」

12月にカナダで開かれた国連の生物多様性条約第15回締約会議(COP15)で、2030年までに達成すべき新たな国際目標が採択された(2023.1.14 読売新聞朝刊)。新目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組み」に、9/21ブログに書いた「30 by 30(サーティ・バイ・サーティ)」が盛り込まれた。しっかり確認しておきたい。

画像出典:当HP 「私たちのくらしと生物多様性」

札幌市講座(2017.2.22)より転載

地球上には、知られているだけで約175万種、未知のものも含めると3,000万種もの生物が生息している(環境省HP)。様々な生物がいることを生物多様性といい、人類もその一つ。生き物は他の生き物とつながることでしか生存できない。人類はその最たるものだ。生きるために必要な水も空気も食料も彼ら無しには得られない。その貴重な植物、そして動物たちに今、絶滅の危機が迫っている。しかも、その絶滅速度は「過去1000万年の平均と比べて、数十から数百倍に加速しているという。出典:生物多様性(外務省)

2019年。国連の科学者組織「生物多様性および生態系サービスに関する政府間-科学政策プラットホーム(IPBES)が、世界で約100万種の動植物が絶滅の危機に直面しているとの評価報告書を発表。「人類史上いまだかつてない状況に直面している」と警鐘を鳴らした。人類にとってただ事ではない。すぐにも生態系を守る行動をとらなければ人類存亡の危機に直面することもありうるからだ。だが…。

出典:JIRCASウェブサイト https://www.jircas.go.jp/ja/program/program_d/blog/20190510

世間の関心は、必ずしも高くない。内閣府世論調査(2022年7月)によれば、生物多様性という言葉の意味を知っていた人は29.4%。生物多様性の保全活動に関しては、「何をすればよいのかわからない」という回答が50.7%ある。

生物多様性の保全は、地球温暖化防止などの気候変動対策と比べ、何をすればよいのかわかりにくいという指摘は以前からあり、2010年(名古屋市で開催)の「COP10」で採択された「愛知目標」では、数値目標を含む具体的取り組みを明記、2020年までを達成期限とし、「世界の陸域の17%、海域の10%を保護地域とする」「森林が失われる速度を半減させる」「外来種対策を進める」など20項目の目標が掲げられた。だが、達成された目標は一つもないまま、今回のCOP15に引き継がれ、陸と海の30%を保全することや、対策に必要な資金確保の目標額が盛り込まれたのである。

出典:愛知目標(環境省) https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index_03.html

出典:COP15 生物多様性条約第15回締約国会議第二部等の結果概要(外務省) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page22_003988.html

一方、国民の出番だが、先の内閣府世論調査では、「30 by 30」の取り組みについて、「保全・保護活動に熱心な企業の製品やサービスを積極的に購入・利用したい」という回答が47.2%、「保全・保護活動を実施している団体・企業などに寄付をしたい」という回答も6.7%あった。悲観したものでもないのではないか。

「琉球大の研究によると、30%の保全で、日本国内で野生生物の絶滅リスクは7割減るという。(2023.1.14読売新聞朝刊より引用)。

出典:「生物多様性に関する世論調査 令和4年7月調査」(内閣府)

https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r04/r04-seibutsutayousei/2.html

<参考ポイント>

・「COP15」とは、生物多様性条約に基づき、野生生物の保護などについて話し合う15回目の国際会議のこと。

・「生物多様性条約」は1992年5月に成立。地球上のあらゆる生物と生息域を包括的に保全すると同時に生物の「持続可

能な利用」の実現を締約国に求めていて、10年ごとに自然保護等に関する国際目標を制定する。2016年12月の時

点で、日本を含めた194カ国と欧州連合(EU)、パレスチナが加盟している。

・COP15は、2020年に開催されることになっていたが、コロナ禍で延期。2021年11月に中国の昆明で開かれが、

議論は主にオンラインで進められたため、2022年にカナダで対面形式でのCOP15を改めて開き、新目標を採択した。

・COP15→英語の「Conference Of the Parties(締約国会議)」の略。

出典:生物多様性条約2010目標達成の評価(環境省自然環境局)

令和3年度 鳥獣被害54億5千万円

2021年度に道内で発生した野生鳥獣による農林水産業への被害は総額54億5000万円。前年度より8%増加した。この内、エゾシカによる被害は44億8000万。全被害額の8割を占める。それでもピーク時の2011年度(72億2200万円)から約3割減少し、近年は50億円前後で推移。国の交付金等を活用しエゾシカの捕獲や侵入防止柵の設置といった対策が功を奏しているようだ。

とはいえ、農林水産業に携わる方々の悲嘆はいかばかりであろうか。被害金額の多い上位3振興局は、釧路(12億8千万円)、上川(5億3千万円)、オホーツク(5億1千万円)と道東エリアが半分を占める。作物別では牧草が18億6700万円とダントツ、全体の41.7%を占める。

農林水産業は北海道の基幹産業というだけでなく、我が国最大の食料供給地域として、食料の安定供給に大きく貢献している。北海道のエゾシカ問題は局地的なものではないことを道外の方々に知っていただきたいと願わずにいられない。 出典:北海道環境生活部自然環境局

その名は「OSO(オソ)18」

「OSO(オソ)18」その名は新聞でも見た!テレビでも見た。罠をかいくぐり、闇夜に紛れて獲物を狙うヒグマの名前だ。

北海道の標茶町と厚岸町で2019年以降、大型のヒグマが放牧中の乳牛を襲い続けているというのだ。これまでに65頭、この内31頭が死んだという。まずは襲われた牛たちが哀れでならない。足跡からの分析で体長2メートル、体重300キロを超える10歳以上の雄グマと推定されている。箱罠を各所に仕掛けても、その横を素通りしていく。今は一頭だが、「OSO(オソ)18」が襲った死骸から、他のクマが牛の味を覚えれば第2。第3の「OSOオソ」が生まれる可能性もある。酪農家にとっては深刻な脅威だ。

まずは襲われた牛たちが哀れでならない。足跡からの分析で体長2メートル、体重300キロを超える10歳以上の雄グマと推定されている。箱罠を各所に仕掛けても、その横を素通りしていく。今は一頭だが、「OSO(オソ)18」が襲った死骸から、他のクマが牛の味を覚えれば第2。第3の「OSOオソ」が生まれる可能性もある。酪農家にとっては深刻な脅威だ。

原因として考えられるのが、かつて行われていた「春グマ駆除」の廃止。保護に向けた機運の高まりの中、1990年に廃止されたことで、減少した個体が回復。それから30年間でほぼ2倍の6600頭から1万9300程度になったとされる。農業被害額は2億4000万円。この10年で約1.5倍の増加という。本州ではイノシシが街中で人を襲う。JR北海道釧路支社は、シカとの衝突を避けるための非常ブレーキ作動を繰り返し行ったことが原因で、車輪に安全走行のための基準値を超えた傷が見つかり、修理のために花咲線と釧網線の上下計51本を運休するという。野生の者たちとの付き合い方は今のままでいいのだろうか。(参考資料:読売新聞2022.11/8 11/9朝刊)

<追記>2023.8.23(水)

報道によると「OSO18」が釧路町(仙鳳趾村せんぽうしむら)オタクパウシの放牧地で仕留められた。仕留めたのは釧路町役場職員のハンター。体長は2.1m。体重は推定330㌔。前足の幅は20㌢。北海道新聞に掲載された酪農学園大の佐藤喜和教授の談話によれば「オソが牛を襲うようになった背景には近年のエゾシカの分布拡大があるという。主食である山の草木がシカに食い荒らされて餌が減ったほか、車や列車事故で放置されたシカを食べて肉食化が進み、やがて牛を襲って食べるようになったとみられる。対策をとらなければ道内のどこでも第2、第3のオソが生まれる可能性がある」とのこと。安心はできない。

おっ!国産ジビエの認証マークだ!

おっ!「国産ジビエの認証マーク」だ!北海道には「エゾシカ肉処理施設認証制度」が既にあるが、これは全国版。2018年に国がスタートさせた「国産ジビエ認証制度」で、使われている安心マークだ。シカやイノシシを解体処理する際、衛生管理などの基準を満たしたジビエとその加工品に対して付与されるもの。

ちなみに、国のお墨付き「シカ肉ハンバーガー」を食べた場所は、札幌市営地下鉄発寒南駅からそう遠くない西友西町店にある「ロッテリア」。美味しいから一緒に食べに行きませんかと誘ってくださったのは、NPO法人「雪氷環境プロジェクト」理事長の小嶋英生様。当倶楽部副代表の棚川伊知郎氏と共にお会いした。何というご縁だろう。棚川氏は小嶋さまの高校の後輩だった。いつも思うことだが、エゾシカが人との繋がりを広げ、人生をも広げてくれている。

標茶町でエゾシカと車の衝突事故。3人死傷!

10/26。道東の標茶町でエゾシカとの衝突事故で3人が死傷したとのニュース。新聞報道には「シカに関連した事故で車両保険を支払った件数は昨年10,11月は1072件、支払額は総額6億2423万円で、いずれも過去最多だった。修理費などの支払額は平均58.2万円に上った(日本損害保険協会北海道支部)」とある。

改めて道警と日本損害保険協会北海道支部のHPを開いてみた。道内でシカがからむ事故は、平成28年は1936件、令和3年は4009件。実に5年前の2倍以上に増えているのだ。

その内訳は驚いたことに一番多いのは苫小牧市で303件。次が釧路市230件、3番目は千歳市150件だ。4番目は驚いたことに札幌市で116件。5番目が根室市98件、6番目は稚内市で94件(北海道警察本部HP)。苫小牧がトップなのは、雪が少ないのでシカが増えたからと思われる。

4番目は札幌でエゾシカ事故が多くなったのは何故なのか?クマと同様に札幌でもシカが増えたのか?現在の推定生息数は69万頭。昨年より2万頭増えていた。当倶楽部は趣味でエゾシカ有効活用の活動をやっているわけではない。こうした事態を立ち上げ当初から心配していた。大都会だからと言って他人事ではすまされない。 関連記事:エゾシカ衝突事故

「30by30」再び! Tatsu Akitaさんのミツバチ写真に思うこと

写真家Tatsu Akitaさんから素晴らしい写真を頂いた。ミツバチが忙しく働く姿である。自然界の彼らが花蜜や花粉を集めるのは人間のためではない。自分たちや子供たちが生きていく為(種の保存)の食料としてだ。

ミツバチが食べるものは2つ。蛋白源としての花粉、エネルギー源としての花蜜。花から花へと訪花活動をする中で、ミツバチは花蜜と花粉を花から受け取るが、代わりに花粉を運び、花粉の媒介をして植物の再生産を助けている。

こうしたツバチの生命活動は、農業生産の現場において、今や欠かせない存在のようだ。野生ミツバチなどの花粉媒介動物の経済効果は、国内だけで年間3300億円に上るという調査がある(2013年時点での国立農業環境技術研究所推定:平成28年2月4日プレスリリース)。

健全な生態系がもたらす価値の重要性に改めて注目。2030年までに生物多様性の損失を食い止めるための生態系保全目標「30by30」の議論が「COP15」において実を結ぶよう祈るばかりだ。

若さとの出会い!ホームページが繋ぐ世界

9月4日。北海道エゾシカ倶楽部には若い出会いがありました。埼玉県在住の高校3年生。当倶楽部HPを見てお便りをくれたのです。「シカと漢方」の記事を読み、心が動かされた、直接会って話を聴きたいとのこと。記事執筆者の鄭権氏と一緒に千歳空港でお会いしました。鄭権氏は(株)北海道鹿美健代表・薬学博士。当倶楽部副代表でもあります。

高校生Mさんは、自転車で日本横断、縦断を達成、旅中、道路上に残された数多くの動物死体(ロードキル)を見たことで、動物と人間の共生を深く考えざるをえなくなったとのこと。そこで出会ったのが当HPとか。「動物と漢方」を生涯の研究テーマとすべく、鄭健氏に会って相談したいと遠路はるばる来道されたのです。氏は専門的見地から色々と将来についてアドバイス。HPが繋いでいく未知との出会い。思えば当倶楽部と鄭健氏との出会いもHPを通してでした。

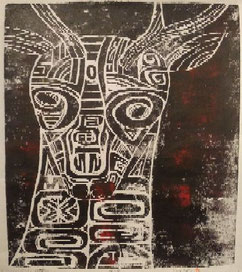

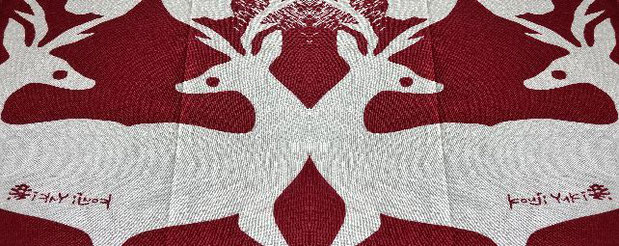

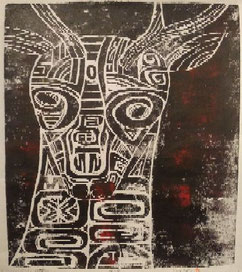

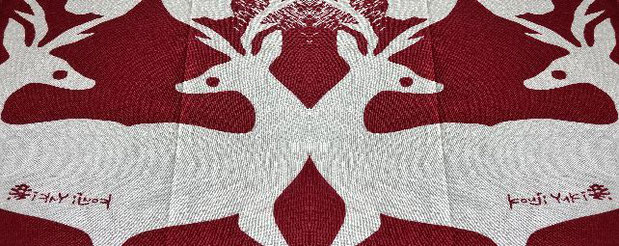

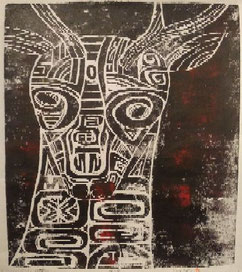

『神話と心話の間~揺れて存在する場所、ユウキコウジ~』

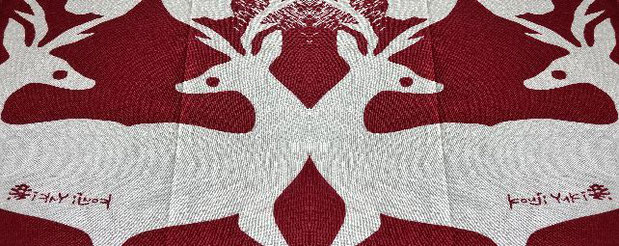

結城幸司氏は、2000年に札幌で仲間と共にアイヌアートプロジェクトを結成。現代に生きるアイヌとして、版画、ロック、語り等、様々な形でアイヌ文化の〈伝統と今〉を伝え続けている方です。2022年9月札幌茶廊法邑ギャラリーにて木版画展を開催しました。当該展に関わった当倶楽部副代表の水崎氏から、画像の紹介と共に結城幸司氏作成のシカ手拭が当倶楽部にプレゼントされました。

再びクマ!クマは獲るもので撮るのは苦手!苫前町のハンター林 豊行氏

クマの記事を書くときに一番困るのは、肝心なクマの写真が無いことだ。文章だけでは読んで貰えないというのが辛いところ。やむなく無料イラストから探し出しているのだが、迫力に欠けることも事実。こんな時、お世話になるのが苫前町のハンター「林 豊行氏」だ。今回もお願いしてみた。帰ってきた返信は「私はハンターという立場から、クマは獲るモノで撮るのは不得手」というもの。それでも送ってくださった!

この写真は、我が町山間部の国道で道路維持の方が撮ったものです。同時間に撮ったものですが、ガードケーブルに前足をかけたヒグマの首の部分には、他のヒグマと戦った傷らしき痕があり、右手をよく見ると通常ではあり得ない形状が分かります。

珍しい写真だと思います。

(苫前町ハンター 林 豊行氏コメント)

クマの市街地侵入!仙台駅前の街路樹に登っていた!

仙台駅前の街路樹にクマが登っていた!数日前のテレビニュースには本当に驚いた。

或る日、突然の出来事で知るのだ。思いがけない速さで、いつの間にか野生が人間界に静かに近づいていたことを。

2022年9月18日の読売新聞が報じた記事を北海道の現状況として記録しておきたい。

① 列車がヒグマとぶつかったり、衝突回避のために徐行した回数が2021年度は過去最多の68件(JR北海道のまとめ)。こうした件数は年々増加している。8/28には、札幌行き特急『宗谷』がヒグマとぶつかり、死体回収などのために列車は3時間20分遅れた。(18面)

① 19面の記事見出しは「要注意ヒグマ7頭生存」である。知床半島のヒグマ推定生息数は400 500頭。その内、要注意問題個体は、37頭と特定。その内、30頭が駆除され、7頭が生存していることが知床財団と北海道大の調査で明らかになった。これらのヒグマは、市街地にしばしば出没したり、農作物や水産加工場に侵入、水産加工物を食べ、ゴミをあさったりして人と接触する危険度が高い。7月には、18年から民家の飼い犬を襲い続けたとみられる雄グマが捕獲された。「専門家からは『知床半島全体で対策をとっていく必要がある』などの意見が出ている。知床財団、北大の調査の継続は未定だが、道自然環境課は『予算確保に努力したい』との考えを示した」。

守れ!生物多様性。「30by30」。自然共生サイト「OECM」

地球上の様々な生物を生息環境と共に保全することを目的とする「国連生物多様性条約」の第15回締約国会議(COP15)が12月にカナダのモントリオールで開催される。

どれをとっても人間活動が関わっている。COP15では、生物多様性の損失を食い止める効果的で緊急の行動を各国が実施し、国際目標「30by30(サーティ バイ サーティ)」の採択を目指す。これは、2010年に名古屋市で開かれたCOP10で、2020年までに達成すべき20の個別目標を掲げた「愛知目標」に代わるものである。

※「30by30」とは、陸域と海域の面積をそれぞれ30%以上保全し、陸と海の生態系を一体的に守る。

By は、期限を示す「30年まで」の意味。ちなみに日本は現在、陸域20.5%、海域13.3%が保全されている。

当目標が実現できれば、生物の絶滅リスクを3割程度減らせるという。国立公園や国定公園などの保護地域を広げられれば到達しそうだが、地権者等の意向もあり、簡単ではない。そこで、国は民間が管理する社有林や里地里山、企業緑地等を「自然共生サイト(OECM)」として認定し(2023年度から)、保護地域と認定地域を合わせ、30%を目指す。民間や市民社会の力を借りようというわけだ。認定されれば、生物多様性の維持に協力的と評価され、投資を呼び込める可能性もあるという。

「自然共生サイト(OECM)」候補地の例は、・里地里山・企業の水源の森・ビオトープ・ゴルフ場・スキー場・研究機関の森林・遊水地・河川敷・屋上緑地・社寺林など。

人間が食料や医薬品、エネルギーなどに利用している野生生物は約5万種。絶滅が危惧される種は3716種。今後も同様の恩恵を野生生物に望むであれば、人間は何としても生物多様性の維持に努めなければならないだろう。

参考資料:環境省HP 30by30|環境省 (env.go.jp)、 読売新聞(2022.8.23朝刊)

関連記事:生物多様性の危機!そして「エゾシカ問題」

「シカ注意!エゾシカ看板」新情報!

「動物の飛び出し注意を呼び掛ける警戒標識」について「北海道にはエゾシカしかいないのに、標識にあるイラストのシカ角の向きが逆ではないか」との質問にお応えした記事を掲載(2021.7.6)。その中で、日本の道路標識は国連で定められたものを使用(国連標識)している。なので、シカの図柄は日本のシカをモデルにしていない。しかし、道内に於いては、数年前から新しく設置する場合には、シカ角の向きを変えるようになっているため、次第に更新されていく(札幌市開発局)。と書きましたが、いよいよ、その時がきたようです。 関連記事:「動物注意」道路標識の謎

5/25から帯広・釧路・北見に出張していましたが、以前、WEBページの記事になっていた「鹿注意」の看板で面白いものを見つけました。

道東自動車道の芽室手前あたりと道央自動車道の旭川鷹栖付近では、鹿注意の看板の鹿角がエゾシカの角に修正されていました。(古い看板の鹿の頭の部分に上からシールが貼ってあります。)

道央自動車道の深川付近では新設されたエゾシカバージョンの看板もあります。

一方、旭川紋別自動車道は、現在も古い国連標識のままでした。

順次、看板の角がエゾシカになっていくとすると自動車道で3種類見られるのは今だけかもしれません。

エゾシカ情報については、看板一つとっても面白いですよね。but車の窓ガラスが汚れており、綺麗に撮れなかったのが残念!

当情報を呼び水に、道民の方から「ここも変わっていた」みたいな情報が集まると面白いなあ!

エゾシカ情報は角1つとってみても奥深し…ですね。 (板倉修一)

白い動物たち…アルビノと白変種

4月定例会では、会員の森 裕子氏がミニ講座を行いました。

テーマは「白い動物たち…アルビノと白変種」です。

1.真っ白いエゾシカ出現

2021年5月10日の北海道新聞に、4月下旬に手塩町で、全身が真っ白なエゾシカを、自然保護に携わるNPO職員が撮影したとの記事が載りました。近年の白いエゾシカの記録を調べてみました。

① 2011年4月7日、鶴居村で撮影された白いエゾシカの姿が、北海道新聞動画ニュースで配信

② 2017年5月初山別村の牧草地で目撃情報

③ 2020年4月15日北海道新聞朝刊にカラーで掲載。②と同一個体か。

④ 2020年4月初山別村でオスの個体が撮影される。

⑤ 2021年4月23日天塩町内で10頭ほど群れに、1頭の真っ白いメスが目撃、撮影される。

①2011年4月7日、鶴居村で撮影された白いエゾシカの姿

が、北海道新聞動画ニュースで配信

② 2017年5月初山別村の牧草地で目撃情報

③ 2020年4月15日北海道新聞朝刊にカラーで掲載。②と

同一個体か。

④ 2020年4月初山別村でオスの個体が撮影される。

⑤ 2021年4月23日天塩町内で10頭ほど群れに、1頭の

真っ白いメスが目撃、撮影される。

2.真っ白いエゾリス騒動

ここで思い出したのは、以前、帯広畜産大学で発見されニュースになった白いエゾリスの事でした。

帯広畜産大学で白いエゾリスが発見されたのは2017年のこと。このときはマスコミの取材に対し、当時の副学長、野生動物管理学研究室のやな川先生が「2017年春生まれの雌です。30年ほど大学にいますが、完全なアルビノのリスを見るのは初めてです。」と話し、大学の総務部が構内のマップ図を提供し、目撃しやすい場所まで教えてくれていました。

3.真っ白い動物たちと人間の関わり方

しかし、その後、大学に写真愛好家などが押しかけ、木の上にいるリスに石を投げて下におろそうとする、餌付けしようとする、巨大な望遠レンズを構え続ける、大学生に因縁を付けるなど、一部の人たちが迷惑行為をして大きなトラブルになったことが報道されました。

実は、2005年にも道民の森で白いリスの撮影に成功したことが新聞に載っていましたが、この時は稀少動物保護のためにあえて、本当の撮影場所とは別の場所を掲載した可能性があるとされていました。

これらのことは、珍しい動物と人間の関わり方の難しさ考えさせるものだと感じました。

4.アルビノと白変種

狩猟用鉛弾。2025年度から全国で使用規制

2022年1月16日の読売新聞は、狩猟で使われた鉛の銃弾をオオワシなど希少な猛禽類がのみ込んで鉛中毒になるのを防ぐため、環境省が2025年度から全国で鉛弾使用を規制する方針を決めたことを報じた。

北海道では既に2000年にエゾシカ猟での鉛弾の使用を禁止。翌年には鉛散弾の使用も禁止し、2014年には鉛弾の所持も禁止している。

鉛弾の代わりになるのは無害弾である銅弾だが、鉛弾の約2倍の価格。ハンターの負担は大きくなる。しかし、地元ハンターは協力的だったという。「ワシやタカを保護することも猟友会の責務だ」とする猟友会の「生物多様性を確保する」という鳥獣法の精神が貫かれているのだろう。

エゾシカ倶楽部がワシ達の悲惨な事実を知ったのは2016年12月10日。たまたま参加した「きたネットフォーラム2016」である。当日の講師である猛禽類医学研究所の斎藤慶輔代表が長年にわたり訴え続けてきた鉛弾規制の活動に関心を持った。「野の者は野に返す」という代表の崩れざる信念。エゾシカに係わる者として見過ごしにできない情報でもあった。以後、微力ながらも私たちに出来ることがあればと実施したのが、当倶楽部HPに斎藤先生の講演要旨の掲載。鉛弾規制を全国に広げるための署名運動。そして、2018年に行った斎藤慶輔代表の活動を紹介するエゾシカフェスタである(それ以前から既に有名人ではあったが)。

鉛弾をめぐる事案との出会いから6年余。今、こうして斎藤慶輔代表の20年にわたる悲願が実る段階に入ったことに感慨を深くしないではいられない。

石狩地域エゾシカ・ヒグマ・アライグマセミナー(石狩振興局主催)

2022.1.7。真冬の北海道博物館で、石狩振興局主催の「石狩地域エゾシカ・ヒグマ・アライグマセミナー」を聴いてきました。わかったのは、私たちの周辺に野生動物たちがヒタヒタと押し寄せているという事実です。酪農学園大学の立木准教授によれば、10年前とは大きく状況が変わっているとのこと。

エゾシカの出没が多いのはオスではなくメスとその子。10年後は更に変化しているという予測。驚いたのは、街中への野生の出現は増えているにも関わらず、警察等の出動件数は変わっていないということ。市民も馴れてしまい、見かけても通報しなくなっているのです。

人間は減る。野生の数は増える。10年後のその又10年後はどうなるのか?

立木准教授によれば、「共生していくしかない」ということでした。ハンターを増やすことが急務になりそうです。次のコーナーでは、ハンター氏による魅力的な講話もありましたが、これは、また後日に。博物館の前の林では、コーンコーンとキツツキの作業音が冬空に響いていました。音はすれども姿は見えず・・・。

フェイスブックの「いいね」友だち。板谷 淳さんとお会いする!

さて、板谷さんだが、FBで見るプロフィール似顔絵とそっくりの人物。そして、さすがにハンター!当然のことだが北海道の狩猟事情にも詳しい。勿論、当地猟友会が抱えるヒグマ問題についてもご存じだ。銃弾については、ウクライナ問題が起きてから品薄になり、3倍近くの価格になったという。そもそも、手に入れること自体が難しいようだ。そして、野生動物との共生についても触れられた。

野生動物たちは人間と共生しようなどとは考えてもいないので、これとて難しい話。

今や、東京でも天井にはハクビシン、床下にはタヌキが陣取っている空き家が見られるという。そこまで野生の進出は進んでいるのか。人口は減る一方、かたや、動物たちは増えていく。若く逞しい彼ら。人生の盛りを過ぎた人間が立ち向かえるのか?頼りになるのは、ハンターさんだ。彼は言う。「北海道にはハンター資格が得られる大学がある。だが、それらの若者たちを活用できないのは残念だ」。資格取得できたとしても、ライフル銃を持つには10年以上かかる。自治体で野生動物の専門家として卒業生を雇用できないものか。

法元盛信のシカ公園(安平町)訪問記 第7報

11月3日に、今年7回目となる鹿公園(安平町)に行き、飼育員の方のお話を聞くことができました。

最近、雄一頭が病気で亡くなったとのことです。歩行困難となって食べられなくなり、わずか2日で亡くなりました。これで飼育頭数は11頭(オス4頭、メス7頭)となりました。

今年6月に誕生した小鹿と、穴に落ちて角を半分折ってしまったオス鹿は元気に園内を歩いていました。最近、飼育員のお一人が、給餌の際にお尻を角でつつかれて、血が滲むということがあったそうです。

毎年10月、11月が発情期ということで、雄同士が角を突っつきあっていましたが大事に至らず、すぐに離れていきました。この時期は雄の鹿は発情していてもメスの鹿はまだ発情していないため、オスが気が立って雌を追いかけ、メスが逃げているような状態でした。

角の折れたシカ(現在)

ケガをしたメス鹿と餌入れ

メスの一頭は、オスに腹部をつつかれて穴が開きました。

最近、近隣の農家さんから餌としてカボチャをたくさんもらったそうです。管理小屋の壁際に積んでありました。柵内には、塩分とミネラルの補給のための鉱塩が置かれた木の台があり、雨の侵入を防ぐための木の板の覆いも設置されていました。

これから雪が積もりますが、鹿たちは元気に雪の上で暮らしていくそうです。 (法元盛信 2024.11.10 記)

法元盛信のエゾシカレポート第6報「安平町のシカ公園」

10月に入り冬毛(灰色)が生え始め、袋角の袋が無くなり、立派な白い角になった雄鹿。

園内の穴に落ちて、角が半分折れた雄鹿。角が折れたことで角の中から血が流れ、血で目から顎にかけ真っ赤になっていたが、今では回復し元気に園内を歩いている。

冬毛に変わり始めた雄鹿。首の辺りは冬毛、お尻の辺りはまだ夏毛。

今年6月4日に生まれた小鹿。大きくなったね。

今年生まれた小鹿に、私が草を与えている写真。

まだ袋角の若い雄鹿。

安平町のシカのその後。元気ですくすく成長

8月25日。今年5回目の安平町の鹿公園に行って来ました。今回は、今年6月4日に生まれた小鹿が、どれ位大きくなったか、また、8月9日に園内の穴に落ちて角が割れ、顔に血を流していた鹿は、その後回復したかどうかを確かめに行って来ました。

小鹿は、11週間経ち順調に成長していました。また、角が割れた鹿も、元気に餌を食べていました。

飼育員の角田さんも、「ひと安心だ」と言っておられました。 (法元盛信)

今年4回目の安平公園に行ってきた。そこで見たもの!

今年4回目となる安平公園に行って来ました。

今回は、昨日(8月9日)園内の穴に落ちて角を折ってしまった鹿を見ました。角の中には血管が通っており、角が折れたことにより、血が勢いよく噴き出してきて、目から顎の下まで流れておりました。

凄惨な顔つきになっておりました。本によると、「膜で覆われた袋角の中は血管があり、この血流で角は大きくなっていく。」と書いてありましたが、これを見て本当だと実感しました。珍しい場面に遭遇しました。

この鹿が早く回復することを、願うばかりです。(法元盛信)

シカの赤ちゃんは無事に生まれたか!今年3回目のシカ公園訪問。

7/14。今年3回目のシカ公園(安平町)に行って来ました。6月に訪問した際、飼育員さんから、7月に小鹿1頭が生まれる予定との話を聞いていたので、その後の様子が気になり、確認に行ったものです。

6月4日に生まれた小鹿は元気とのこと。実際、園内を母鹿にくっついて歩き回っていました。6月21日に生まれた子鹿は、母鹿のお腹から足から出てきて、胴体が出てこないので、係員10名ぐらいで時間をかけて引っ張りだしたけれども、死産であったとのこと、母鹿も翌日死んだとのことです。従って、今年生まれた子鹿は、上記1頭のみとのことです。来年は何頭生まれるでしょうね。

鹿のお産は、厳しいものだと思いました。(法元盛信)

自宅裏の牧草地にエゾシカ5頭!出てくる頻度増えている!

今年は自宅裏の牧草地に5頭ほどシカがよく出るのですが、本日在宅勤務していたところ、一頭出てきたので写真を撮ってみました。車の窓が写っているのは4月末に同じ場所で撮ったものです。

今までよりも出る頻度が増えているように感じます。 板倉修一(石狩市)

「めんどくせい、ことだな」と思いながらも。「生きるとは何か」を。

「日高の動物記」を読んだ。ヒグマ、エゾシカ、キタキツネ、タヌキ、川にはマスやサケ、空にはタカやハヤブサなど、日高山脈の豊かな自然環境で生息する動物たちに焦点を当てた10年以上にわたる観察と記録だ。著者は桑原康彰氏。

シカ猟の際、山中に迷い込み、飼い主ハンターを探して山野をさまよう猟犬。この忠実で可愛い犬が野犬となり、集団となってエゾシカを襲い食べるなんてことは、大都市で文化的な生活を送っている私にとっては、衝撃的なことである。そう言いながら、誰かが殺した牛肉や魚肉を毎日、何も考えずに食べている私がいる。呑気なことだと思う。エゾシカに目覚め、シカ情報を集めているうちに、「生きるとは何か」という本質的な問題を考えるに至った。「めんどくせい、ことだな」と思いながらも、こんな心境になったのは、エゾシカ倶楽部のお陰である。

追記:

この度、「日高山脈、襟裳岬」が国立公園に指定された。桑原康彰氏の著作「北海道の動物記」と「日高の動物記」は、日高山脈の東側の部分の自然や動物の実態を著している。国立公園指定に当たっては、当該著作が参考資料の一つになったのではないかと推測する。この山脈で生活していた方々に、直接取材して収録した54話は、貴重なものであり、桑原氏の熱意には、唯々敬服するばかりだ。それにしても、動物の実態を調べるために日高山脈に別荘を建てて、住み着く人がいるとは、世の中には凄い人がいるものである。(法元盛信)

ハラハラドキドキ!テッポかついでお山の散歩

最近は、クマのニュースが多いせいか、山での調査員は皆ビビっているようで、調査員を護衛して欲しいという要請が来る。そこで、行ってまいりました。

入山して早速調査員をビビらせたのが16cmを超えるヒグマの足跡!オスの成獣でもかなり大きそうな奴。

300㌔は超えているはずだ。

年寄りにはキツーイ斜面を笹につかまりながら目的の尾根まで登った。額から流れ落ちる汗を拭き拭き一休み。

調査員の作業を見守り、ナントカ無事に終了して帰ってきた! それにしても、冗談抜きに、ヒグマに出会わなくて良かったよ。 (苫前町ハンター 林 豊行)

「テッポかついでお山の散歩」どころではない。この静寂の山に潜む緊張感は如何ばかりだろうか。

今一度、ハンター存在の意義を考えたい。(北海道エゾシカ倶楽部)

鹿公園(安平町)で小鹿誕生!

先月、鹿公園を訪れました。飼育員のH氏(獣医師)から、「今月下旬に小鹿3頭が生まれる予定」との話を聞いていたので、生まれた小鹿を見たいと思い、6月23日に再び訪れたものです。

幸運なことに、飼育員のN氏(民生委員・会長)が餌やりをしていましたので、小1時間エゾシカについての話を聞くことができました。小鹿は6月4日に1頭生まれたそうです。性別はまだ分かっていません。

現在、同園には12頭のエゾシカがいます。雄が5頭、雌が7頭で、広いエゾシカ園を飛び回っていました。

生まれて3週間の小鹿は、大人たちに負けずに歩いていましたが、途中で一人小屋の中に入ってしまい、中からこちらを見ていました。疲れたのか、それとも警戒心からか?それは分かりません。

餌は干し草(オオチャード、チモシイーなど)が主ですが、他にもトライヤルやサツドラで、N氏が自腹でにんじんやコッペパン、食パンなどを与えているそうです。そのため、背中やお腹、足の太ももは肉付きが良かったです(町の予算では足りないのかもしれません)。

繁殖期の10月から11月には、昨年も一昨年も、地位の高い雄(№1~3)の間で角を突き合わせる喧嘩があり、昨年は相手の角が腹に食い込んで出血し、そのエゾシカは死亡したとのこと。勝ったエゾシカが雌と交尾する権利を得るのだそうです。動物の世界は厳しいですね。 (エゾシカ倶楽部会員 法元盛信)

関連ブログ:シカの赤ちゃんは無事に生まれたか(7.21)

野生化したポニー17頭の群れに襲われた!

畑の見回り中に、野生化したポニー17頭の群れに襲われました!

道南の汐首岬から砂原町にかけて、山の中などに、生息しているようです、以前汐首岬の頂上に戸井町営牧場が有ったようだが閉鎖され、そこに居た道産子やポニーが半野生化したと聞いている。(情報提供:ハンター T氏)

道南には、野生化した馬がいると以前から聞いてはいたが!それにしてもナント雄大な景色だろう!

札幌市街地には、シカもクマも、それに最近ではキツネまで!いよいよ始まるのか?前哨戦が。

ヒトと野生との陣取り競争…。

(株)ゴールドウイン様に協力「ワークショップ」でキーホルダー作成!

4/13.(株)ゴールドウイン様より当倶楽部にエゾシカ革でモノづくり体験のワークショップ開催の要請があり、

菊地 隆副代表が協力、実施させて頂きました。

皆さん エゾシカの講座は興味深く聞かれていました。やはり、まだまだ身近な動物に感じていなかった方も今回のイベントで少し身近な問題として考えて頂けたと思います。

(菊地 隆)

当別町の(株)ジビエ工房に行ってきた!都合が合えば工場内見学OK.

4/4。鹿肉を食べるため、当別町の鹿肉販売店(株)ジビエ工房に行ってきました。この会社は、当別町の郊外に工場を持ち、鹿の捕獲、輸送、工場内での解体、精製、袋詰めなど全部の作業を一社のみで済ませていました。工場の広さは学校の1教室位あり、これにこの半分位の倉庫と3坪位の現地販売店がくっついていました。築年は、新しく清潔な感じでした。都合さえ合えば、解体などの作業中の工場内見学もさせてくれるとのことでした。

町中の販売店は当別町の中心部にあり、10坪位の木造平屋建てで、テイクアウトのみの店でした。鹿肉を使ったランチ、ハムなどの加工品、缶詰などを売っていました。

昼時に行ったので、鹿肉の「ジンギスカン弁当」1個(焼いたたれ付き鹿肉とキャベツ、マヨネーズ、福神漬け付き。税抜き700円。)と、同じく「味噌漬け丼」1個(焼いた味噌漬け鹿肉と卵、玉ねぎを振りかけたもの。税抜き700円)を買って、直ぐ車の中で温かい内に食べました。

この店は、注文があってから焼き始めます。肉の感じとしては、味付けをしてあったので、臭みはなく、歯応えは柔らかい豚肉に比べればやや噛み応えがありました(噛む回数が多いといったところ。表現が難しい。)。ロースとんかつを食べ慣れてますので、どうしても、これに比較してしまいます。全般的に言えば、美味しく食べられました。5点満点で点数をつければ、スーパーで売っているロースとんかつを4点とすれば、3,5点と言ったところでしょうか。値段が共に1個税抜きで700円ですので、ランチ代としては、買いやすい値段だと思います。

駐車場は8台分あり、私の入店時、待っていたお客は一人。帰るときには、ご夫婦二人が来店、5,500円分を注文。このように、ランチ時は途切れることなくお客が来訪、店は利益を上げているようです。結論として、この店は「味と価格」で町民や観光客から十分な支持を受けているのではないでしょうか。

問題は、鹿は道内で年間約15万頭捕獲されておりますが、この内、肉などに利用されるのは2割程度で、残り8割は捨てられているとのこと。やはり、流通過程の改善(食肉工場の増設など)が急務であると考えますが、このことについて、エゾシカ倶楽部として何が出来るかが大きな課題ですね。(問題が大き過ぎます。)鹿関係の現場に触れて、これを考えて行きたいですね。 (法元盛信)

或る日のフェイスブック。シカに樹皮を食われた樹木はどうなる?

或る日のフェイスブック。道北に住む林ハンターとお仲間ハンターのチャットに目が留まる。見過ごしできない。

「昨年は笹の花が咲き、その後多くの笹が枯れたせいもあってか、冬期間のエゾシカの食料が極端に少なく、樹皮を剥ぎ喰う被害が多くなっているようだ。山中の沢筋には至る所でこんな光景が見られる」というもので写真が添えられている。同じく道北のハンター氏が直ちにリアクション。「ニレのように、トドマツも食べていますよ。木は種類を問わず食害にあっています。以前、林野の方と会議の席でお話したことがあるのですが、松類以外は価値が無いので食害にあっても問題なしという話でしたよ!松は食べないので雑木については問題視していないとか」

「林野価値が無くても、木は地滑り等の災害防止のために貴重なものでしょう。包括しての対応が出来ないものでしょうか」「この先、どうなることやら」…。(投稿者の許可を得て記載)

私たちは森林の恵みなしに生きてはいけない。シカの樹皮食いは森林にさまざまな影響を及ぼす。どんな影響を及ぼすのか。生成AI(Copilot)の回答と記述。簡潔である。(以下)

①樹木の生存と成長への影響:

シカが樹皮を食べることで、樹木は栄養を失い、生存と成長に悪影響を及ぼす。

特に若い樹木は、樹皮を食べられることで成長が阻害されることがある。

② 生態系への影響:

シカの樹皮食いは、森林の生態系にも影響を及ぼす。

樹木が減少することで、鳥や昆虫などの他の生物の生息地が減少する可能性がある。

③ 土壌侵食と裸地化:

シカの過度な採食圧により、ササなどの下層植生が退化し、土壌侵食や表層崩壊が進行することがある。

シカが好む植物が衰退し、耐性のある植物のみが繁茂することで、偏向遷移が起きる。

土壌侵食が進行することで、一部の斜面は裸地化し、砂漠化のリスクが高まる。

④ 森林管理への課題:

シカの樹皮食いは、森林管理者にとって課題である。

樹皮食害を防ぐための対策を講じる必要がある。

総じて、シカの樹皮食いは、森林の健全性に影響を及ぼす重要な要因であり、適切な管理が求められている。

⑤ 科学的な記録と研究:

シカの生態や餌付けの効果を専門機関に調査・研究させ、科学的な記録を取ることで、今後の森づくりに役立てることができる。これらの対策を組み合わせて、効果的にシカの樹皮食いを防止することが求められている。

樹皮を食われた樹木は枯死するのか?

必ずしも枯死するわけではないらしい。樹皮を食われた樹木は、その被害の程度によって生存するか枯死するかが異なるようだ。これもAIが情報を集めてきた。まとめてみると樹皮の損傷が軽い場合(25%未満)は、樹木は自己修復機構を活用して、傷口を閉じ、新しい樹皮を形成。樹皮の損傷が中程度の場合(25~50%)、樹木はある程度の損傷を受けるが、殆どの場合は生き残る。ただ、樹皮の損傷が深刻になると樹木は枯死する可能性が高まるということだ。樹木の種類や被害の程度によって結果は異なるものの樹木は自己防衛機構を持ち、外傷に対して驚くほど効果的に対応しているということが分かった。

或る日の定例会。エゾシカは何故増えた?意見交換

エゾシカが増えた理由の一つは、森林行政の失敗ではないか。

本来は森林地帯に暮らすエゾシカやヒグマが街中に出てくるようになったのは、彼らが生きる森の中が変わってきたからだ。森を変えたのは、シカやクマたちではない。森林維持より経済を優先した人間なのである。

戦後復興のために木材が必要だった。建築部材として使えるスギやヒノキなどの成長が早い針葉樹を積極的に植林した。

※林野庁が「国有林生産力(林力)増強計画」(1957年策定)

一方で、広葉樹を伐採(樹種転換)。やがて、安価な輸入材の影響で針葉樹が売れなくなり、森は手入れされないまま、実がつかない針葉樹だけが生い茂る場所になった→エゾシカやクマは生活しづらくなる→薪や炭の利用が減ったことで里山には実のなる広葉樹が多く残るようになる→結果として人間が彼らの生息域を人里に引き寄せることになった。

現在は農村・山村から人がいなくなることで耕作放棄地が増え、そこが拡大造林時代の草地の代わりにシカにとって格好の生息場所となった。耕作放棄地は、森の林床を食べ尽くす勢いのシカの新天地となっている。

※天然林や薪炭林を人工林へと変えていく「拡大造林」政策は1996年まで続き、天然林などの伐採でできた当時の草地は、シカの好ましい環境になった。

福島原発処理水の海洋放出と北海道のホタテ事情

11.24.東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出により、中国が日本産水産物の輸入を全面停止して3カ月。道産ホタテを中国に大量輸出していた道内の水産加工業者が打撃を受けていることを北海道新聞が報じた。

時を同じく(一社)北海道消費者協会が実施した講座「原発処理水と風評被害について考える」を受講した。講師は北海学園大学地域経済学科の濱田武士教授。水産物輸出は北海道経済の要。消費者として見過ごすことはできず、メモしたことを整理しておきたい。

2022年の日本の水産物の輸出額は、3873億円。主な輸出先国・地域は中国、香港、米国で、これら3か国・地域で輸出額の5割以上を占める(図表1-19)。品目別では、中国等向けのホタテガイが断然トップ。日本での主なホタテの生産地は北海道と東北地方(三陸・青森)。いわば、これらの地域は中国に依存していたのだ。そこが崩れた。その穴埋めは容易ではない。

中国以外の国へ販路を伸ばしたいところだが、道新報道にあるとおり「加工」が壁となる。中国は日本から受け入れた殻付きの冷凍ホタテを自国で殻をむいて加工後、華僑ネットワークに乗ってアメリカに再輸出している。香港、台湾等も同様のルートで再輸出することは同じだが、貝柱のみの状態でしか輸入しない。これに対し、輸出側の日本は人口が少なく、加工するための人手が足りず、対応が難しい。

ホタテの価格が徐々に下落しているものの大きく下落しないのは、ホタテは一定期間なら冷凍保存できるため、海洋放出前に中国向けとして用意していたホタテを水産加工業者が保管、値崩れを防いでいるからだ。会場から「十勝地方にはホタテが無い」との声が上がったが、ホタテが無いわけではなく、高値で買っているために市場に出せないのだ。「賠償金貰っているんでしょ。もっと安くならないの?」などという声が出れば努力は水泡に帰す。それでも在庫が積みあがれば、やがては価格が保持できなくなる。そうなれば水産加工業者は今後、生産者から買い取る価格を下げざるをえなくなる。生産者、加工業者ともに状況は深刻だ。どこまで頑張れるかが問われている。

道は消費拡大に向けた緊急対策「食べて応援!北海道」キャンペーンを実施中。今後も影響解消に向けた取り組みを積極的に進めていく方針だ。ふるさと納税の返礼品、学校給食・社員食堂に安く配る。すると食材納入業者の仕事が減るかもしれない。消費者は消費者で、他のモノを食べてはいけないような錯覚に陥ることも考えられる。大なり小なり必ずどこかにひずみが出る。

「食べて応援…」には限界がある。いつかは終わる。その時のショックを和らげるためには、出来る限り短期間でソフトランディングしたいもの。中国との取引再開、更には輸出先をアジア圏に拡大していくことが模索されている。

SDGs.中学3年生がやってきた!

11/1。札幌市内の中学3年生35名が札幌消費者協会にやってきた。授業の一環として、協会で実施している「SDGs」活動を学ぶためである。エゾシカ倶楽部も他の2つの研究会と共に15分間ではあったが、プレゼンを行った。

生徒たちから届いた事前質問は以下の通り。

① 当倶楽部がエゾシカに注目した理由

②クマやシカなどの野生動物たちが街中に出没している。今後もそのような状況となり、人間に危害を加える可能性もあるのではないか。

③エゾシカとの共生は如何にあるべきか?

当倶楽部は設立から11年を数えた。設立の発端は、まさに頂いた質問の②③に合致する。エゾシカが増え、人里にまで出てくるようになった背景には、繁殖力の高さ、気候変動の他に、天敵であるオオカミの毒殺など、人間の活動が深く係わっていること。増え続けるエゾシカと人間の共生問題に関しては、捕獲者としての人間が彼らを害獣としてではなく、北海道の資源とみなし、シカ肉、皮、角、骨などのすべてを活用、何らかの形で人間世界に残す努力をしていくことに尽きるのではないかと伝えた。

現在の活用率は20%前後にすぎない。シカたちは捕獲されるために生まれてきたのではない。人間の都合で命を奪われるシカ達にとってみれば、捕獲後、一般廃棄物として処置されるだけでは無念だろう。せめて、人間の血肉になり、その他の部位も形状を変えながら、この世界に華麗で役立つ製品とし蘇えることができるなら、彼らがこの世界に生きた証にならないだろうか。エゾシカ肉は栄養価が高いだけに、活用しなければ「見えない食品ロス」となる。それだけではない。石油を用いて彼らの遺骸を償却する費用は膨大なものになる。環境にもよくない。

今後とも若い世代と共に、額を集めてエゾシカ問題を討議する場がもてる機会があればと願う。新鮮な知と活力で解決が早まる可能性があるからだ。解決の機を逸すれば、どんどん街中に出てくるシカに慣れてしまい、誰も通報などしなくなり、そこにシカがいるのが当然だという驚くべき「共存の世界」が、ここ札幌で現実になってしまうような気がしている。

「ハンター料理」にお客様!佐藤正隆氏

9/24。ハンター松前の「猟師めし」には、多くの方々が参加して下さったが、その中のお一人が3か月前に知り合った佐藤正隆氏だ。(株)ドン・リースアンドレンタルの顧問である。

ジビエは嫌いだ、食べたくない。昔、食べて懲り懲りしたと言いながらも、食べた結果は「おいしかった!」「お酒があればもっと良かった」と大満足の様子。後日、講師の松前健太氏がお子さんを連れてきていたことに感動したと語ってくれた。

「働く現場に子供を連れていき、親のしていることを見せるということは大切なこと。それができる彼は素晴らしい」と絶賛された。これは嬉しい。何故ならご実家は質屋さんであったというから、モノを見る目、人を見る目は確かだからだ。

過日は、氏が手掛けている産業廃棄物中間処理施設(千歳市)を見学させていただいた。敷地の広さにまずは驚く。センター長が中を案内してくれる。山積みされたパソコン、業務用冷蔵庫、コピー機の他、AEDなど中古の電化製品が所狭しと並ぶ。使える製品・部品は再利用。それ以外は最終処分場へ送られる。障がい者就労施設が併設されていて、多くの障がい者の方々が作業中だった。

これらの方々が働く職場は此処だけではない。由仁町にあるレストラン「YUNI-CAFÉ」もその一つ。この店はJR北海道の車内誌「JR HOKKAIDO」で紹介されたこともあるそうで、町外から訪れるお客も多く、人口減の町に似合わず人の出入りが多かった。

佐藤氏は「人はカッコよく生きなければならない」というのが持論。「楽しくなければダメだ」「死ぬまで現役」が口癖だ。高齢であろうとも障がいがあろうともそれぞれが築いてきたスキル、持てる能力を発揮できる舞台がなければならない。氏は、そうした場を作り、自立への道を拓く手伝いをしたいのだそうだ。佐藤氏自身も74歳。だが、あと20年は働くという。他者に希望を与えるだけでなく、自身にも夢を託して生きる姿勢はまさにカッコよく生きる男の姿そのものではないだろうか。

関連記事:ハンター松前の「猟師めし」

「復興の苗木 シカ食害」読売新聞(2023.8.25記事)

2023.8/25.読売新聞の「復興の苗木 シカ食害」という大きな見出しに目がいく。記事によれば「2018年9月6日に起きた胆振東部地震を受け、道が進めている森林の復旧で、斜面に植林した苗木が広範囲にわたってエゾシカの食害を受けていることが24日、わかった・・・このまま効果的なエゾシカ対策を取らなければ、今後も植林した苗木が、植えたそばからエゾシカの餌となる可能性がある(読売新聞8/25朝刊)」。

道は21年度から被災した道有林の一部で高さ60センチのカラマツなどの苗木を植えている。1年で最大30センチほどの成長を見込んでいたものの2年経過した現在、当初想定していた120㌢の半分60センチ台。あたり一帯にはエゾシカのふんや足跡が見つかり、苗木の新芽を食べているとみられるとのこと。エゾシカの数は増えていて、現状のままなら植栽被害は今後も続く。

さて、2024年度からは、「森林環境税」が導入され、1人当たり年1,000円が住民税に上乗せされて徴収される。国内林業の衰退や放置林の増加、地球温暖化への対策などが目的だ。集めた税金は当然ながら、当該植林事業にもつぎ込まれるのだろうが、若い苗木を植えれば植えるほどエゾシカの餌になり、栄養満点のエゾシカ達が増えるだけなら血税投入の意味はない。

日本の鹿(ニホンジカ)は野生種。畜産に寄った海外養鹿とは趣旨が違う!

まあ、約20年エゾシカの利活用をしてきましたが、 まったく成長のない業界だなとつくづく…今までも、よくわからない業者や人が入ってきては出ていったり、ゴチャゴチャにしては出ていったり。 その背景には お金 …。

北海道の自然保全、野生動物との共生、毎年12万頭の狩猟、間引き(駆除) 。バランスをとるために行われている個体数管理は、在来種であるニホンジカ(エゾシカ)を種として適正に残していくための意味もある。

肉は食用として安全に安心して食べられるようになり、ペット用の活用も少しずつ進み、廃棄せず、皮も皮革への利活用がこの20年で少しずつ進んできている。

弊社も 賛同してくれている色々な分野の仲間たちに支えられ、年間3000~6000枚のレザーに生まれ変わらせ、デザイナー、アーティスト、ブランドや企業と一緒に進んできた。

そんな中、先日、繁殖を主にした養鹿場をつくるという話を聞いた。 昨年から耳に入ってはいたが、 何のための個体数管理なのかを理解しているなら、いいだろうと考えていた。ところが…減らすベクトルの中、お金をかけ 個体数管理をし、廃棄されているエゾシカ達が多くいる中で 増やすだと!? 利活用もまだまだ協力していかなくてはならないのに??

海外のニュージーランドやオージーの養鹿の認識で日本に持ってきても無理ということがわからないのだろうか? 食の文化も違い、ジビエ認識も違う、畜産(家畜)に寄った海外養鹿とは趣旨が違う事を日本に住んでいてわからないのだろうか? 金 だけが目的なんでしょうよ… 野生在来種であるニホンジカは国内消費が基本、海外に売るにはCB(繁殖個体)じゃないとダメだからというとこでしょう。

エゾシカのこともう少し考えてあげてくださいよ… 。仮に野生種であるエゾシカに手を入れ、繁殖し、増やした結果、本来のニホンジカとは全く違った動物行動(その動物の生態やそれに伴う能力)になったり、DNAが変わって来た場合、その責任は誰がとるのでしょうか…。

それが逃げ野生の鹿と交配した場合、そのDNAは引き継がれ 日本の鹿(ニホンジカ)は野生種である という適正な種の保存からはずれた場合の責任は??

もう… 馬鹿げた事は やめましょうよ。

それよりも、まだまだ撃たれて廃棄しかない運命のエゾシカ達を使ってあげることに全力を尽くしていきませんか! 食べてあげて、 ワンコにも食べてもらい、皮もレザーとして皆さんに使ってもらい、 捨てられる命 ゼロにしていきませんか。

行政の方、自治体の方、ハンターの皆さん、エゾシカ関連企業、活用に取り組む皆さん、今一度、考えてみてください。

もう散々この20年… 色々見てきたでしょう…健全な良識と節度を持って正面から、エゾシカと北海道の自然保全に向き合ってみませんか。

(NPO法人 エゾシカ利活用協議会代表理事・北海道エゾシカ倶楽部副代表 菊地 隆)

過去最多2881件!シカと列車の衝突事故!読売新聞より。

2022年度のシカとの列車衝突事故が5年前の1.6倍。2023.6.8付け「読売新聞」が報じた。前年度から249件増加。列車事故は、運休や遅れだけでなく乗客の怪我にもつながりかねないというから要注意だ。修繕費用も嵩む。

当倶楽部発足当時(2013年度)、シカ生息数は70万頭。現在は69万頭。この10年間、生息数は、ほぼ変わっていないが、列車事故件数だけは年々増えているのだ。

記事中から背景要因を拾ってみる。温暖化の影響でシカの生息範囲が広がったことにある。これは、間違いのない事実だ。「シカが鉄分の補給源としてレールをなめるため、線路に近づいているとの見方もある」との追記は既に常識。

当該記事で刮目すべきは2つあると考えている。

① 路線別では石北線の増加幅が大きく、前年度より128件増の373件だった。道東、道北を中心として、鉄道沿線に都市が少ない地域で件数が多いようだ(JR北海道の広報担当者)。

② 「積雪が少なくなった影響で、シカがエサの草を確保しやすくなり、生息範囲は日高から胆振へ、上川から留萌へと徐々に西の地域へ向かって広がってきている(引用)」。つまり、「シカの分布が列車本数の多い地域まで拡大してきたために、事故件数が増えているのではないか(道野生動物対策課エゾシカ対策課係の推測)。

JRも手をこまねいているわけではなく、鉄柵設置、減速運転など努力はしているものの相手は野生、思い通りにはいかないようだ。シカとの衝突を回避しようと急ブレーキをかけたために車輪が損傷し、修繕で車両14両のうち8両が使用できないこともあった(釧路支社管内)。財政難の中、シカとも苦闘しているJRは気の毒としか言いようがない。

こんな中でも「利用客に少しでも迷惑をかけないよう、様々な対策を試していきたい」とのこと。涙ぐましいばかりである。私たちも道民として、ともに知恵を出し合えたらと思うのだが…。

花の都!札幌の街中にキタキツネが!キツネ画像はBingチャットで!

花の都「札幌」の街中で、キツネに出会うとは思わなかった。最近、数人から目撃したと聞いてはいたが、聞くと見るでは驚愕度が違う。カラス、シカ、クマだけでは足りず、キツネまでもが人間の生活圏に入り込み、我がもの顔で悠々と歩いている。キツネには、エキノコックスの寄生虫が付託している場合があり、他の動物とは違った怖さがある。

旭山動物園の坂東園長の言葉が頭をよぎる。「人の生活圏に一旦、足を踏み入れた野生動物は、どんどん侵入してくる。人間と野生動物との関係は陣取り合戦。こちらが退けば、その分距離を詰めてくる。彼らとの市街戦になれば人間に勝ち目はない。

自分たちの生活圏をどう守るか。彼らはヒトの生活圏に馴れ、自分の生活圏として取り込んでいく。

ヒトという生き物にも慣れていく。怖いものなし。

取り返しのつかない事態が忍び寄っていることに気付かなければならない。

さて、突然のことだったので、スマホは持っていたが、写真を撮り忘れた。ここに掲げた画像は、「Bing チャット」がAIで作成したものであることをお伝えしておく。

珍しいのか?エゾシカ母子2頭連れ!「種の保存」のための進化か?

当倶楽部には、5人のエゾシカハンターが在籍する。それぞれが仕事を持っているために、全員が顔を合わせることは滅多にない。しかし、4月の例会では道外ハンター、遠軽在住の女性ハンターを除き、3人が出席。そこで取り交わされた話題が他の会員たちの興味を惹いた。

「今シーズン中に、子供を2頭連れた親が多いことに気づいた」とのI氏の発言を受けて、プロハンターのM氏が「自分も感じた」と同調。ということは…。

2頭連れ親子は、ハンターの世界でも珍しいことだったのか。しばし、プロハンターを中心にエゾシカ談議に花が咲く。エゾシカは通常1頭の子供を産むが、2頭生むことも稀にはある。栄養状態や何らかの要因で、

「2頭産む確率が上がった」「2頭産んだ場合に、冬まで2頭とも生き残る確率が上がった」などなど。

2頭とも成長するとなると道庁の増加モデルに誤差が生じることになり、個体数管理にも影響が出るのではないか。今シーズンの出猟報告からどのような結果が導き出されるのか注目していきたいところだ。ちなみに。

道庁資料(令和 4 年 12 月 26 日 確報)によれば、

2021年度(令和3年度 )エゾシカの推定生息数は69万頭。

当倶楽部発足の2013年度(平成25年度)の推定生息数は70万頭だった。

<寄せられたコメント>

仮説として色々な可能性と驚きもあると思います。 もともと2頭産む、又は、双子を産む遺伝子を持つメスは一定数いたとして、温暖化により越冬が楽になり、又、 餌が容易に手に入るようになり、そのDNAをもつメスが残れるようになった。その子供たちも遺伝子を引き継いでいくことで、今後の生態系にも係わってくるのではないかなと思います。僕は 進化の可能性もあるとしたら、環境が遺伝子を変化させることもあるのかもしれない気がしています。種的に狩猟動物であることで種を残していくための進化だとしたら、それはまた新しい発見なのかもしれませんね!そもそも生物学上捕食される生物達はたくさんの子供たちを産みますから。

(エゾロダクト代表:菊地 隆)

ドロップネットってなに?

ドロップネットとは、これまで耳にしたことが無い言葉だが、シカ捕獲に対しても活用事例はあるのだろうか。ネット検索(下記)で分かったのは、支柱の上に網を張り、目的の動物が網の下に来た時を見計らい、上から遠隔操作で網を落として捕獲するという仕掛けだということ。囲いわなの一種であるらしい。気になるシカ捕獲についても既に何年も前から試されていることが分かった。ワナが作動した後に網が巾着状に絞られ、捕獲されたシカを絡めとる。ハンター不足の昨今、資格や高度な技能を要せず、誰でも繰り返し捕獲できることがメリットだという。

一方、網で包まれたシカはどうだろう?網でグルグル巻きになっては逃げるに逃げられず、もがけばもがくほど網は身体に絡みつくことも考えられる。苦しみながらも生きているシカは、その後、撲殺されるのだそうだ。あまりに非情な捕獲法ではないか。

私たちは、仲間のハンターから「狩猟の作法」という言葉があることを学んできた。動物の殺生にあたり、作法は沢山あると聞く。その第一は「クリーンキル」。できるだけ苦しめない捕獲が理想であり、そのために、心あるハンターは、狙撃ポイントを「一撃」で仕留めるための修練を積んでいるのだと聞いている。

昔は「神の使い」とも言われ、崇められていたシカたち。増えたばかりに害獣といわれるようになってしまったが、昔も今もリスペクトされるべき命であることに変わりはない筈だ。

環境省 クマを撃退・捕獲できる人材育成に着手!

「クマ駆除 民間頼み脱却を」

17日の本紙朝刊「記者の視点」を読んだ。ヒグマの生息数増加に対処するため、民間の猟友会頼みから脱却し、駆除を専門に行う「公務員ハンター」を検討すべきではないかとの提言にまったく同感である。

ヒグマの出没は道内各地で相次いでおり、人間の生活圏に足を踏み入れるとなかなか後戻りすることはないと聞く。ところが野に棲むものと人間の境界を守るための「頼みの綱」であるハンターは高齢化が進んでいるのだ。2019年に日本学術会議が示した「人口縮小社会における野生動物管理の在り方」という文書によると、野生動物管理の公開講演会に参加した全国各地の行政関係者47人のほとんどが「鳥獣専門職員の配置が市町村・都道府県に必要」と回答している。

各自治体に専門的知識に加え、狩猟免許を持つ職員の配置が求められている。そのためにも野生動物の保護・管理を担う人材を大学などで養成する仕組みが必要ではないだろうか。(当該文章は、筆者が北海道新聞「読者の声」に投稿し、2021年1月25日(月)に掲載されたものである)

それから2年。

2023年1月25日(水)。読売新聞朝刊に「クマ出没対策 人材育成」との見出しが躍った。報道によれば、環境省が全国各地でクマが住民に危害を加える事例が増えているとして、ついに市街地での出没に備えた対策に乗り出したという。環境省によるとクマの出没件数は、2009年度が約4800件、20年度には2万件を超したという。既に22年11月から市街地対策を確立するためのモデル事業を始めた。対象は北海道、岩手、新潟、長野、福井、奈良の6県。3ヵ年で行政と警察などの関係機関で連絡体制をつくり、クマを撃退・捕獲できる人材育成を進める。今春にも専門家を派遣するなどして、自治体の取組みを支援するとのことである。遅まきながら、まずは一歩前進か?

国連の生物多様性条約第15回締約会議(COP15)での新目標「30 by30」

12月にカナダで開かれた国連の生物多様性条約第15回締約会議(COP15)で、2030年までに達成すべき新たな国際目標が採択された(2023.1.14 読売新聞朝刊)。新目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組み」に、9/21ブログに書いた「30 by 30(サーティ・バイ・サーティ)」が盛り込まれた。しっかり確認しておきたい。

画像出典:当HP 「私たちのくらしと生物多様性」

札幌市講座(2017.2.22)より転載

地球上には、知られているだけで約175万種、未知のものも含めると3,000万種もの生物が生息している(環境省HP)。様々な生物がいることを生物多様性といい、人類もその一つ。生き物は他の生き物とつながることでしか生存できない。人類はその最たるものだ。生きるために必要な水も空気も食料も彼ら無しには得られない。その貴重な植物、そして動物たちに今、絶滅の危機が迫っている。しかも、その絶滅速度は「過去1000万年の平均と比べて、数十から数百倍に加速しているという。出典:生物多様性(外務省)

2019年。国連の科学者組織「生物多様性および生態系サービスに関する政府間-科学政策プラットホーム(IPBES)が、世界で約100万種の動植物が絶滅の危機に直面しているとの評価報告書を発表。「人類史上いまだかつてない状況に直面している」と警鐘を鳴らした。人類にとってただ事ではない。すぐにも生態系を守る行動をとらなければ人類存亡の危機に直面することもありうるからだ。だが…。

出典:JIRCASウェブサイト https://www.jircas.go.jp/ja/program/program_d/blog/20190510

世間の関心は、必ずしも高くない。内閣府世論調査(2022年7月)によれば、生物多様性という言葉の意味を知っていた人は29.4%。生物多様性の保全活動に関しては、「何をすればよいのかわからない」という回答が50.7%ある。

生物多様性の保全は、地球温暖化防止などの気候変動対策と比べ、何をすればよいのかわかりにくいという指摘は以前からあり、2010年(名古屋市で開催)の「COP10」で採択された「愛知目標」では、数値目標を含む具体的取り組みを明記、2020年までを達成期限とし、「世界の陸域の17%、海域の10%を保護地域とする」「森林が失われる速度を半減させる」「外来種対策を進める」など20項目の目標が掲げられた。だが、達成された目標は一つもないまま、今回のCOP15に引き継がれ、陸と海の30%を保全することや、対策に必要な資金確保の目標額が盛り込まれたのである。

出典:愛知目標(環境省) https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index_03.html

出典:COP15 生物多様性条約第15回締約国会議第二部等の結果概要(外務省) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page22_003988.html

一方、国民の出番だが、先の内閣府世論調査では、「30 by 30」の取り組みについて、「保全・保護活動に熱心な企業の製品やサービスを積極的に購入・利用したい」という回答が47.2%、「保全・保護活動を実施している団体・企業などに寄付をしたい」という回答も6.7%あった。悲観したものでもないのではないか。

「琉球大の研究によると、30%の保全で、日本国内で野生生物の絶滅リスクは7割減るという。(2023.1.14読売新聞朝刊より引用)。

出典:「生物多様性に関する世論調査 令和4年7月調査」(内閣府)

https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r04/r04-seibutsutayousei/2.html

<参考ポイント>

・「COP15」とは、生物多様性条約に基づき、野生生物の保護などについて話し合う15回目の国際会議のこと。

・「生物多様性条約」は1992年5月に成立。地球上のあらゆる生物と生息域を包括的に保全すると同時に生物の「持続可

能な利用」の実現を締約国に求めていて、10年ごとに自然保護等に関する国際目標を制定する。2016年12月の時

点で、日本を含めた194カ国と欧州連合(EU)、パレスチナが加盟している。

・COP15は、2020年に開催されることになっていたが、コロナ禍で延期。2021年11月に中国の昆明で開かれが、

議論は主にオンラインで進められたため、2022年にカナダで対面形式でのCOP15を改めて開き、新目標を採択した。

・COP15→英語の「Conference Of the Parties(締約国会議)」の略。

出典:生物多様性条約2010目標達成の評価(環境省自然環境局)

令和3年度 鳥獣被害54億5千万円

2021年度に道内で発生した野生鳥獣による農林水産業への被害は総額54億5000万円。前年度より8%増加した。この内、エゾシカによる被害は44億8000万。全被害額の8割を占める。それでもピーク時の2011年度(72億2200万円)から約3割減少し、近年は50億円前後で推移。国の交付金等を活用しエゾシカの捕獲や侵入防止柵の設置といった対策が功を奏しているようだ。

とはいえ、農林水産業に携わる方々の悲嘆はいかばかりであろうか。被害金額の多い上位3振興局は、釧路(12億8千万円)、上川(5億3千万円)、オホーツク(5億1千万円)と道東エリアが半分を占める。作物別では牧草が18億6700万円とダントツ、全体の41.7%を占める。

農林水産業は北海道の基幹産業というだけでなく、我が国最大の食料供給地域として、食料の安定供給に大きく貢献している。北海道のエゾシカ問題は局地的なものではないことを道外の方々に知っていただきたいと願わずにいられない。 出典:北海道環境生活部自然環境局

その名は「OSO(オソ)18」

「OSO(オソ)18」その名は新聞でも見た!テレビでも見た。罠をかいくぐり、闇夜に紛れて獲物を狙うヒグマの名前だ。

北海道の標茶町と厚岸町で2019年以降、大型のヒグマが放牧中の乳牛を襲い続けているというのだ。これまでに65頭、この内31頭が死んだという。まずは襲われた牛たちが哀れでならない。足跡からの分析で体長2メートル、体重300キロを超える10歳以上の雄グマと推定されている。箱罠を各所に仕掛けても、その横を素通りしていく。今は一頭だが、「OSO(オソ)18」が襲った死骸から、他のクマが牛の味を覚えれば第2。第3の「OSOオソ」が生まれる可能性もある。酪農家にとっては深刻な脅威だ。

まずは襲われた牛たちが哀れでならない。足跡からの分析で体長2メートル、体重300キロを超える10歳以上の雄グマと推定されている。箱罠を各所に仕掛けても、その横を素通りしていく。今は一頭だが、「OSO(オソ)18」が襲った死骸から、他のクマが牛の味を覚えれば第2。第3の「OSOオソ」が生まれる可能性もある。酪農家にとっては深刻な脅威だ。

原因として考えられるのが、かつて行われていた「春グマ駆除」の廃止。保護に向けた機運の高まりの中、1990年に廃止されたことで、減少した個体が回復。それから30年間でほぼ2倍の6600頭から1万9300程度になったとされる。農業被害額は2億4000万円。この10年で約1.5倍の増加という。本州ではイノシシが街中で人を襲う。JR北海道釧路支社は、シカとの衝突を避けるための非常ブレーキ作動を繰り返し行ったことが原因で、車輪に安全走行のための基準値を超えた傷が見つかり、修理のために花咲線と釧網線の上下計51本を運休するという。野生の者たちとの付き合い方は今のままでいいのだろうか。(参考資料:読売新聞2022.11/8 11/9朝刊)

<追記>2023.8.23(水)

報道によると「OSO18」が釧路町(仙鳳趾村せんぽうしむら)オタクパウシの放牧地で仕留められた。仕留めたのは釧路町役場職員のハンター。体長は2.1m。体重は推定330㌔。前足の幅は20㌢。北海道新聞に掲載された酪農学園大の佐藤喜和教授の談話によれば「オソが牛を襲うようになった背景には近年のエゾシカの分布拡大があるという。主食である山の草木がシカに食い荒らされて餌が減ったほか、車や列車事故で放置されたシカを食べて肉食化が進み、やがて牛を襲って食べるようになったとみられる。対策をとらなければ道内のどこでも第2、第3のオソが生まれる可能性がある」とのこと。安心はできない。

おっ!国産ジビエの認証マークだ!

おっ!「国産ジビエの認証マーク」だ!北海道には「エゾシカ肉処理施設認証制度」が既にあるが、これは全国版。2018年に国がスタートさせた「国産ジビエ認証制度」で、使われている安心マークだ。シカやイノシシを解体処理する際、衛生管理などの基準を満たしたジビエとその加工品に対して付与されるもの。

ちなみに、国のお墨付き「シカ肉ハンバーガー」を食べた場所は、札幌市営地下鉄発寒南駅からそう遠くない西友西町店にある「ロッテリア」。美味しいから一緒に食べに行きませんかと誘ってくださったのは、NPO法人「雪氷環境プロジェクト」理事長の小嶋英生様。当倶楽部副代表の棚川伊知郎氏と共にお会いした。何というご縁だろう。棚川氏は小嶋さまの高校の後輩だった。いつも思うことだが、エゾシカが人との繋がりを広げ、人生をも広げてくれている。

標茶町でエゾシカと車の衝突事故。3人死傷!

10/26。道東の標茶町でエゾシカとの衝突事故で3人が死傷したとのニュース。新聞報道には「シカに関連した事故で車両保険を支払った件数は昨年10,11月は1072件、支払額は総額6億2423万円で、いずれも過去最多だった。修理費などの支払額は平均58.2万円に上った(日本損害保険協会北海道支部)」とある。

改めて道警と日本損害保険協会北海道支部のHPを開いてみた。道内でシカがからむ事故は、平成28年は1936件、令和3年は4009件。実に5年前の2倍以上に増えているのだ。

その内訳は驚いたことに一番多いのは苫小牧市で303件。次が釧路市230件、3番目は千歳市150件だ。4番目は驚いたことに札幌市で116件。5番目が根室市98件、6番目は稚内市で94件(北海道警察本部HP)。苫小牧がトップなのは、雪が少ないのでシカが増えたからと思われる。

4番目は札幌でエゾシカ事故が多くなったのは何故なのか?クマと同様に札幌でもシカが増えたのか?現在の推定生息数は69万頭。昨年より2万頭増えていた。当倶楽部は趣味でエゾシカ有効活用の活動をやっているわけではない。こうした事態を立ち上げ当初から心配していた。大都会だからと言って他人事ではすまされない。 関連記事:エゾシカ衝突事故

「30by30」再び! Tatsu Akitaさんのミツバチ写真に思うこと

写真家Tatsu Akitaさんから素晴らしい写真を頂いた。ミツバチが忙しく働く姿である。自然界の彼らが花蜜や花粉を集めるのは人間のためではない。自分たちや子供たちが生きていく為(種の保存)の食料としてだ。

ミツバチが食べるものは2つ。蛋白源としての花粉、エネルギー源としての花蜜。花から花へと訪花活動をする中で、ミツバチは花蜜と花粉を花から受け取るが、代わりに花粉を運び、花粉の媒介をして植物の再生産を助けている。

こうしたツバチの生命活動は、農業生産の現場において、今や欠かせない存在のようだ。野生ミツバチなどの花粉媒介動物の経済効果は、国内だけで年間3300億円に上るという調査がある(2013年時点での国立農業環境技術研究所推定:平成28年2月4日プレスリリース)。

健全な生態系がもたらす価値の重要性に改めて注目。2030年までに生物多様性の損失を食い止めるための生態系保全目標「30by30」の議論が「COP15」において実を結ぶよう祈るばかりだ。

若さとの出会い!ホームページが繋ぐ世界

9月4日。北海道エゾシカ倶楽部には若い出会いがありました。埼玉県在住の高校3年生。当倶楽部HPを見てお便りをくれたのです。「シカと漢方」の記事を読み、心が動かされた、直接会って話を聴きたいとのこと。記事執筆者の鄭権氏と一緒に千歳空港でお会いしました。鄭権氏は(株)北海道鹿美健代表・薬学博士。当倶楽部副代表でもあります。

高校生Mさんは、自転車で日本横断、縦断を達成、旅中、道路上に残された数多くの動物死体(ロードキル)を見たことで、動物と人間の共生を深く考えざるをえなくなったとのこと。そこで出会ったのが当HPとか。「動物と漢方」を生涯の研究テーマとすべく、鄭健氏に会って相談したいと遠路はるばる来道されたのです。氏は専門的見地から色々と将来についてアドバイス。HPが繋いでいく未知との出会い。思えば当倶楽部と鄭健氏との出会いもHPを通してでした。

『神話と心話の間~揺れて存在する場所、ユウキコウジ~』

結城幸司氏は、2000年に札幌で仲間と共にアイヌアートプロジェクトを結成。現代に生きるアイヌとして、版画、ロック、語り等、様々な形でアイヌ文化の〈伝統と今〉を伝え続けている方です。2022年9月札幌茶廊法邑ギャラリーにて木版画展を開催しました。当該展に関わった当倶楽部副代表の水崎氏から、画像の紹介と共に結城幸司氏作成のシカ手拭が当倶楽部にプレゼントされました。

再びクマ!クマは獲るもので撮るのは苦手!苫前町のハンター林 豊行氏

クマの記事を書くときに一番困るのは、肝心なクマの写真が無いことだ。文章だけでは読んで貰えないというのが辛いところ。やむなく無料イラストから探し出しているのだが、迫力に欠けることも事実。こんな時、お世話になるのが苫前町のハンター「林 豊行氏」だ。今回もお願いしてみた。帰ってきた返信は「私はハンターという立場から、クマは獲るモノで撮るのは不得手」というもの。それでも送ってくださった!

この写真は、我が町山間部の国道で道路維持の方が撮ったものです。同時間に撮ったものですが、ガードケーブルに前足をかけたヒグマの首の部分には、他のヒグマと戦った傷らしき痕があり、右手をよく見ると通常ではあり得ない形状が分かります。

珍しい写真だと思います。

(苫前町ハンター 林 豊行氏コメント)

クマの市街地侵入!仙台駅前の街路樹に登っていた!

仙台駅前の街路樹にクマが登っていた!数日前のテレビニュースには本当に驚いた。

或る日、突然の出来事で知るのだ。思いがけない速さで、いつの間にか野生が人間界に静かに近づいていたことを。

2022年9月18日の読売新聞が報じた記事を北海道の現状況として記録しておきたい。

① 列車がヒグマとぶつかったり、衝突回避のために徐行した回数が2021年度は過去最多の68件(JR北海道のまとめ)。こうした件数は年々増加している。8/28には、札幌行き特急『宗谷』がヒグマとぶつかり、死体回収などのために列車は3時間20分遅れた。(18面)

① 19面の記事見出しは「要注意ヒグマ7頭生存」である。知床半島のヒグマ推定生息数は400 500頭。その内、要注意問題個体は、37頭と特定。その内、30頭が駆除され、7頭が生存していることが知床財団と北海道大の調査で明らかになった。これらのヒグマは、市街地にしばしば出没したり、農作物や水産加工場に侵入、水産加工物を食べ、ゴミをあさったりして人と接触する危険度が高い。7月には、18年から民家の飼い犬を襲い続けたとみられる雄グマが捕獲された。「専門家からは『知床半島全体で対策をとっていく必要がある』などの意見が出ている。知床財団、北大の調査の継続は未定だが、道自然環境課は『予算確保に努力したい』との考えを示した」。

守れ!生物多様性。「30by30」。自然共生サイト「OECM」

地球上の様々な生物を生息環境と共に保全することを目的とする「国連生物多様性条約」の第15回締約国会議(COP15)が12月にカナダのモントリオールで開催される。

どれをとっても人間活動が関わっている。COP15では、生物多様性の損失を食い止める効果的で緊急の行動を各国が実施し、国際目標「30by30(サーティ バイ サーティ)」の採択を目指す。これは、2010年に名古屋市で開かれたCOP10で、2020年までに達成すべき20の個別目標を掲げた「愛知目標」に代わるものである。

※「30by30」とは、陸域と海域の面積をそれぞれ30%以上保全し、陸と海の生態系を一体的に守る。

By は、期限を示す「30年まで」の意味。ちなみに日本は現在、陸域20.5%、海域13.3%が保全されている。

当目標が実現できれば、生物の絶滅リスクを3割程度減らせるという。国立公園や国定公園などの保護地域を広げられれば到達しそうだが、地権者等の意向もあり、簡単ではない。そこで、国は民間が管理する社有林や里地里山、企業緑地等を「自然共生サイト(OECM)」として認定し(2023年度から)、保護地域と認定地域を合わせ、30%を目指す。民間や市民社会の力を借りようというわけだ。認定されれば、生物多様性の維持に協力的と評価され、投資を呼び込める可能性もあるという。

「自然共生サイト(OECM)」候補地の例は、・里地里山・企業の水源の森・ビオトープ・ゴルフ場・スキー場・研究機関の森林・遊水地・河川敷・屋上緑地・社寺林など。

人間が食料や医薬品、エネルギーなどに利用している野生生物は約5万種。絶滅が危惧される種は3716種。今後も同様の恩恵を野生生物に望むであれば、人間は何としても生物多様性の維持に努めなければならないだろう。

参考資料:環境省HP 30by30|環境省 (env.go.jp)、 読売新聞(2022.8.23朝刊)

関連記事:生物多様性の危機!そして「エゾシカ問題」

「シカ注意!エゾシカ看板」新情報!

「動物の飛び出し注意を呼び掛ける警戒標識」について「北海道にはエゾシカしかいないのに、標識にあるイラストのシカ角の向きが逆ではないか」との質問にお応えした記事を掲載(2021.7.6)。その中で、日本の道路標識は国連で定められたものを使用(国連標識)している。なので、シカの図柄は日本のシカをモデルにしていない。しかし、道内に於いては、数年前から新しく設置する場合には、シカ角の向きを変えるようになっているため、次第に更新されていく(札幌市開発局)。と書きましたが、いよいよ、その時がきたようです。 関連記事:「動物注意」道路標識の謎

5/25から帯広・釧路・北見に出張していましたが、以前、WEBページの記事になっていた「鹿注意」の看板で面白いものを見つけました。

道東自動車道の芽室手前あたりと道央自動車道の旭川鷹栖付近では、鹿注意の看板の鹿角がエゾシカの角に修正されていました。(古い看板の鹿の頭の部分に上からシールが貼ってあります。)

道央自動車道の深川付近では新設されたエゾシカバージョンの看板もあります。

一方、旭川紋別自動車道は、現在も古い国連標識のままでした。

順次、看板の角がエゾシカになっていくとすると自動車道で3種類見られるのは今だけかもしれません。

エゾシカ情報については、看板一つとっても面白いですよね。but車の窓ガラスが汚れており、綺麗に撮れなかったのが残念!

当情報を呼び水に、道民の方から「ここも変わっていた」みたいな情報が集まると面白いなあ!

エゾシカ情報は角1つとってみても奥深し…ですね。 (板倉修一)

白い動物たち…アルビノと白変種

4月定例会では、会員の森 裕子氏がミニ講座を行いました。

テーマは「白い動物たち…アルビノと白変種」です。

1.真っ白いエゾシカ出現

2021年5月10日の北海道新聞に、4月下旬に手塩町で、全身が真っ白なエゾシカを、自然保護に携わるNPO職員が撮影したとの記事が載りました。近年の白いエゾシカの記録を調べてみました。

① 2011年4月7日、鶴居村で撮影された白いエゾシカの姿が、北海道新聞動画ニュースで配信

② 2017年5月初山別村の牧草地で目撃情報

③ 2020年4月15日北海道新聞朝刊にカラーで掲載。②と同一個体か。

④ 2020年4月初山別村でオスの個体が撮影される。

⑤ 2021年4月23日天塩町内で10頭ほど群れに、1頭の真っ白いメスが目撃、撮影される。

①2011年4月7日、鶴居村で撮影された白いエゾシカの姿

が、北海道新聞動画ニュースで配信

② 2017年5月初山別村の牧草地で目撃情報

③ 2020年4月15日北海道新聞朝刊にカラーで掲載。②と

同一個体か。

④ 2020年4月初山別村でオスの個体が撮影される。

⑤ 2021年4月23日天塩町内で10頭ほど群れに、1頭の

真っ白いメスが目撃、撮影される。

2.真っ白いエゾリス騒動

ここで思い出したのは、以前、帯広畜産大学で発見されニュースになった白いエゾリスの事でした。

帯広畜産大学で白いエゾリスが発見されたのは2017年のこと。このときはマスコミの取材に対し、当時の副学長、野生動物管理学研究室のやな川先生が「2017年春生まれの雌です。30年ほど大学にいますが、完全なアルビノのリスを見るのは初めてです。」と話し、大学の総務部が構内のマップ図を提供し、目撃しやすい場所まで教えてくれていました。

3.真っ白い動物たちと人間の関わり方

しかし、その後、大学に写真愛好家などが押しかけ、木の上にいるリスに石を投げて下におろそうとする、餌付けしようとする、巨大な望遠レンズを構え続ける、大学生に因縁を付けるなど、一部の人たちが迷惑行為をして大きなトラブルになったことが報道されました。

実は、2005年にも道民の森で白いリスの撮影に成功したことが新聞に載っていましたが、この時は稀少動物保護のためにあえて、本当の撮影場所とは別の場所を掲載した可能性があるとされていました。

これらのことは、珍しい動物と人間の関わり方の難しさ考えさせるものだと感じました。

4.アルビノと白変種

狩猟用鉛弾。2025年度から全国で使用規制

2022年1月16日の読売新聞は、狩猟で使われた鉛の銃弾をオオワシなど希少な猛禽類がのみ込んで鉛中毒になるのを防ぐため、環境省が2025年度から全国で鉛弾使用を規制する方針を決めたことを報じた。

北海道では既に2000年にエゾシカ猟での鉛弾の使用を禁止。翌年には鉛散弾の使用も禁止し、2014年には鉛弾の所持も禁止している。

鉛弾の代わりになるのは無害弾である銅弾だが、鉛弾の約2倍の価格。ハンターの負担は大きくなる。しかし、地元ハンターは協力的だったという。「ワシやタカを保護することも猟友会の責務だ」とする猟友会の「生物多様性を確保する」という鳥獣法の精神が貫かれているのだろう。

エゾシカ倶楽部がワシ達の悲惨な事実を知ったのは2016年12月10日。たまたま参加した「きたネットフォーラム2016」である。当日の講師である猛禽類医学研究所の斎藤慶輔代表が長年にわたり訴え続けてきた鉛弾規制の活動に関心を持った。「野の者は野に返す」という代表の崩れざる信念。エゾシカに係わる者として見過ごしにできない情報でもあった。以後、微力ながらも私たちに出来ることがあればと実施したのが、当倶楽部HPに斎藤先生の講演要旨の掲載。鉛弾規制を全国に広げるための署名運動。そして、2018年に行った斎藤慶輔代表の活動を紹介するエゾシカフェスタである(それ以前から既に有名人ではあったが)。

鉛弾をめぐる事案との出会いから6年余。今、こうして斎藤慶輔代表の20年にわたる悲願が実る段階に入ったことに感慨を深くしないではいられない。

石狩地域エゾシカ・ヒグマ・アライグマセミナー(石狩振興局主催)

2022.1.7。真冬の北海道博物館で、石狩振興局主催の「石狩地域エゾシカ・ヒグマ・アライグマセミナー」を聴いてきました。わかったのは、私たちの周辺に野生動物たちがヒタヒタと押し寄せているという事実です。酪農学園大学の立木准教授によれば、10年前とは大きく状況が変わっているとのこと。

エゾシカの出没が多いのはオスではなくメスとその子。10年後は更に変化しているという予測。驚いたのは、街中への野生の出現は増えているにも関わらず、警察等の出動件数は変わっていないということ。市民も馴れてしまい、見かけても通報しなくなっているのです。

人間は減る。野生の数は増える。10年後のその又10年後はどうなるのか?

立木准教授によれば、「共生していくしかない」ということでした。ハンターを増やすことが急務になりそうです。次のコーナーでは、ハンター氏による魅力的な講話もありましたが、これは、また後日に。博物館の前の林では、コーンコーンとキツツキの作業音が冬空に響いていました。音はすれども姿は見えず・・・。

フェイスブックの「いいね」友だち。板谷 淳さんとお会いする!

さて、板谷さんだが、FBで見るプロフィール似顔絵とそっくりの人物。そして、さすがにハンター!当然のことだが北海道の狩猟事情にも詳しい。勿論、当地猟友会が抱えるヒグマ問題についてもご存じだ。銃弾については、ウクライナ問題が起きてから品薄になり、3倍近くの価格になったという。そもそも、手に入れること自体が難しいようだ。そして、野生動物との共生についても触れられた。

野生動物たちは人間と共生しようなどとは考えてもいないので、これとて難しい話。

今や、東京でも天井にはハクビシン、床下にはタヌキが陣取っている空き家が見られるという。そこまで野生の進出は進んでいるのか。人口は減る一方、かたや、動物たちは増えていく。若く逞しい彼ら。人生の盛りを過ぎた人間が立ち向かえるのか?頼りになるのは、ハンターさんだ。彼は言う。「北海道にはハンター資格が得られる大学がある。だが、それらの若者たちを活用できないのは残念だ」。資格取得できたとしても、ライフル銃を持つには10年以上かかる。自治体で野生動物の専門家として卒業生を雇用できないものか。

法元盛信のシカ公園(安平町)訪問記 第7報

11月3日に、今年7回目となる鹿公園(安平町)に行き、飼育員の方のお話を聞くことができました。

最近、雄一頭が病気で亡くなったとのことです。歩行困難となって食べられなくなり、わずか2日で亡くなりました。これで飼育頭数は11頭(オス4頭、メス7頭)となりました。

今年6月に誕生した小鹿と、穴に落ちて角を半分折ってしまったオス鹿は元気に園内を歩いていました。最近、飼育員のお一人が、給餌の際にお尻を角でつつかれて、血が滲むということがあったそうです。

毎年10月、11月が発情期ということで、雄同士が角を突っつきあっていましたが大事に至らず、すぐに離れていきました。この時期は雄の鹿は発情していてもメスの鹿はまだ発情していないため、オスが気が立って雌を追いかけ、メスが逃げているような状態でした。

角の折れたシカ(現在)

ケガをしたメス鹿と餌入れ

メスの一頭は、オスに腹部をつつかれて穴が開きました。

最近、近隣の農家さんから餌としてカボチャをたくさんもらったそうです。管理小屋の壁際に積んでありました。柵内には、塩分とミネラルの補給のための鉱塩が置かれた木の台があり、雨の侵入を防ぐための木の板の覆いも設置されていました。

これから雪が積もりますが、鹿たちは元気に雪の上で暮らしていくそうです。 (法元盛信 2024.11.10 記)

法元盛信のエゾシカレポート第6報「安平町のシカ公園」

10月に入り冬毛(灰色)が生え始め、袋角の袋が無くなり、立派な白い角になった雄鹿。

園内の穴に落ちて、角が半分折れた雄鹿。角が折れたことで角の中から血が流れ、血で目から顎にかけ真っ赤になっていたが、今では回復し元気に園内を歩いている。

冬毛に変わり始めた雄鹿。首の辺りは冬毛、お尻の辺りはまだ夏毛。

今年6月4日に生まれた小鹿。大きくなったね。

今年生まれた小鹿に、私が草を与えている写真。

まだ袋角の若い雄鹿。

安平町のシカのその後。元気ですくすく成長

8月25日。今年5回目の安平町の鹿公園に行って来ました。今回は、今年6月4日に生まれた小鹿が、どれ位大きくなったか、また、8月9日に園内の穴に落ちて角が割れ、顔に血を流していた鹿は、その後回復したかどうかを確かめに行って来ました。

小鹿は、11週間経ち順調に成長していました。また、角が割れた鹿も、元気に餌を食べていました。

飼育員の角田さんも、「ひと安心だ」と言っておられました。 (法元盛信)

今年4回目の安平公園に行ってきた。そこで見たもの!

今年4回目となる安平公園に行って来ました。

今回は、昨日(8月9日)園内の穴に落ちて角を折ってしまった鹿を見ました。角の中には血管が通っており、角が折れたことにより、血が勢いよく噴き出してきて、目から顎の下まで流れておりました。

凄惨な顔つきになっておりました。本によると、「膜で覆われた袋角の中は血管があり、この血流で角は大きくなっていく。」と書いてありましたが、これを見て本当だと実感しました。珍しい場面に遭遇しました。

この鹿が早く回復することを、願うばかりです。(法元盛信)

シカの赤ちゃんは無事に生まれたか!今年3回目のシカ公園訪問。

7/14。今年3回目のシカ公園(安平町)に行って来ました。6月に訪問した際、飼育員さんから、7月に小鹿1頭が生まれる予定との話を聞いていたので、その後の様子が気になり、確認に行ったものです。

6月4日に生まれた小鹿は元気とのこと。実際、園内を母鹿にくっついて歩き回っていました。6月21日に生まれた子鹿は、母鹿のお腹から足から出てきて、胴体が出てこないので、係員10名ぐらいで時間をかけて引っ張りだしたけれども、死産であったとのこと、母鹿も翌日死んだとのことです。従って、今年生まれた子鹿は、上記1頭のみとのことです。来年は何頭生まれるでしょうね。

鹿のお産は、厳しいものだと思いました。(法元盛信)

自宅裏の牧草地にエゾシカ5頭!出てくる頻度増えている!

今年は自宅裏の牧草地に5頭ほどシカがよく出るのですが、本日在宅勤務していたところ、一頭出てきたので写真を撮ってみました。車の窓が写っているのは4月末に同じ場所で撮ったものです。

今までよりも出る頻度が増えているように感じます。 板倉修一(石狩市)

「めんどくせい、ことだな」と思いながらも。「生きるとは何か」を。

「日高の動物記」を読んだ。ヒグマ、エゾシカ、キタキツネ、タヌキ、川にはマスやサケ、空にはタカやハヤブサなど、日高山脈の豊かな自然環境で生息する動物たちに焦点を当てた10年以上にわたる観察と記録だ。著者は桑原康彰氏。

シカ猟の際、山中に迷い込み、飼い主ハンターを探して山野をさまよう猟犬。この忠実で可愛い犬が野犬となり、集団となってエゾシカを襲い食べるなんてことは、大都市で文化的な生活を送っている私にとっては、衝撃的なことである。そう言いながら、誰かが殺した牛肉や魚肉を毎日、何も考えずに食べている私がいる。呑気なことだと思う。エゾシカに目覚め、シカ情報を集めているうちに、「生きるとは何か」という本質的な問題を考えるに至った。「めんどくせい、ことだな」と思いながらも、こんな心境になったのは、エゾシカ倶楽部のお陰である。

追記:

この度、「日高山脈、襟裳岬」が国立公園に指定された。桑原康彰氏の著作「北海道の動物記」と「日高の動物記」は、日高山脈の東側の部分の自然や動物の実態を著している。国立公園指定に当たっては、当該著作が参考資料の一つになったのではないかと推測する。この山脈で生活していた方々に、直接取材して収録した54話は、貴重なものであり、桑原氏の熱意には、唯々敬服するばかりだ。それにしても、動物の実態を調べるために日高山脈に別荘を建てて、住み着く人がいるとは、世の中には凄い人がいるものである。(法元盛信)

ハラハラドキドキ!テッポかついでお山の散歩

最近は、クマのニュースが多いせいか、山での調査員は皆ビビっているようで、調査員を護衛して欲しいという要請が来る。そこで、行ってまいりました。

入山して早速調査員をビビらせたのが16cmを超えるヒグマの足跡!オスの成獣でもかなり大きそうな奴。

300㌔は超えているはずだ。

年寄りにはキツーイ斜面を笹につかまりながら目的の尾根まで登った。額から流れ落ちる汗を拭き拭き一休み。

調査員の作業を見守り、ナントカ無事に終了して帰ってきた! それにしても、冗談抜きに、ヒグマに出会わなくて良かったよ。 (苫前町ハンター 林 豊行)

「テッポかついでお山の散歩」どころではない。この静寂の山に潜む緊張感は如何ばかりだろうか。

今一度、ハンター存在の意義を考えたい。(北海道エゾシカ倶楽部)

鹿公園(安平町)で小鹿誕生!

先月、鹿公園を訪れました。飼育員のH氏(獣医師)から、「今月下旬に小鹿3頭が生まれる予定」との話を聞いていたので、生まれた小鹿を見たいと思い、6月23日に再び訪れたものです。

幸運なことに、飼育員のN氏(民生委員・会長)が餌やりをしていましたので、小1時間エゾシカについての話を聞くことができました。小鹿は6月4日に1頭生まれたそうです。性別はまだ分かっていません。

現在、同園には12頭のエゾシカがいます。雄が5頭、雌が7頭で、広いエゾシカ園を飛び回っていました。

生まれて3週間の小鹿は、大人たちに負けずに歩いていましたが、途中で一人小屋の中に入ってしまい、中からこちらを見ていました。疲れたのか、それとも警戒心からか?それは分かりません。

餌は干し草(オオチャード、チモシイーなど)が主ですが、他にもトライヤルやサツドラで、N氏が自腹でにんじんやコッペパン、食パンなどを与えているそうです。そのため、背中やお腹、足の太ももは肉付きが良かったです(町の予算では足りないのかもしれません)。

繁殖期の10月から11月には、昨年も一昨年も、地位の高い雄(№1~3)の間で角を突き合わせる喧嘩があり、昨年は相手の角が腹に食い込んで出血し、そのエゾシカは死亡したとのこと。勝ったエゾシカが雌と交尾する権利を得るのだそうです。動物の世界は厳しいですね。 (エゾシカ倶楽部会員 法元盛信)

関連ブログ:シカの赤ちゃんは無事に生まれたか(7.21)

野生化したポニー17頭の群れに襲われた!

畑の見回り中に、野生化したポニー17頭の群れに襲われました!

道南の汐首岬から砂原町にかけて、山の中などに、生息しているようです、以前汐首岬の頂上に戸井町営牧場が有ったようだが閉鎖され、そこに居た道産子やポニーが半野生化したと聞いている。(情報提供:ハンター T氏)

道南には、野生化した馬がいると以前から聞いてはいたが!それにしてもナント雄大な景色だろう!

札幌市街地には、シカもクマも、それに最近ではキツネまで!いよいよ始まるのか?前哨戦が。

ヒトと野生との陣取り競争…。

(株)ゴールドウイン様に協力「ワークショップ」でキーホルダー作成!

4/13.(株)ゴールドウイン様より当倶楽部にエゾシカ革でモノづくり体験のワークショップ開催の要請があり、

菊地 隆副代表が協力、実施させて頂きました。

皆さん エゾシカの講座は興味深く聞かれていました。やはり、まだまだ身近な動物に感じていなかった方も今回のイベントで少し身近な問題として考えて頂けたと思います。

(菊地 隆)

当別町の(株)ジビエ工房に行ってきた!都合が合えば工場内見学OK.

4/4。鹿肉を食べるため、当別町の鹿肉販売店(株)ジビエ工房に行ってきました。この会社は、当別町の郊外に工場を持ち、鹿の捕獲、輸送、工場内での解体、精製、袋詰めなど全部の作業を一社のみで済ませていました。工場の広さは学校の1教室位あり、これにこの半分位の倉庫と3坪位の現地販売店がくっついていました。築年は、新しく清潔な感じでした。都合さえ合えば、解体などの作業中の工場内見学もさせてくれるとのことでした。

町中の販売店は当別町の中心部にあり、10坪位の木造平屋建てで、テイクアウトのみの店でした。鹿肉を使ったランチ、ハムなどの加工品、缶詰などを売っていました。

昼時に行ったので、鹿肉の「ジンギスカン弁当」1個(焼いたたれ付き鹿肉とキャベツ、マヨネーズ、福神漬け付き。税抜き700円。)と、同じく「味噌漬け丼」1個(焼いた味噌漬け鹿肉と卵、玉ねぎを振りかけたもの。税抜き700円)を買って、直ぐ車の中で温かい内に食べました。

この店は、注文があってから焼き始めます。肉の感じとしては、味付けをしてあったので、臭みはなく、歯応えは柔らかい豚肉に比べればやや噛み応えがありました(噛む回数が多いといったところ。表現が難しい。)。ロースとんかつを食べ慣れてますので、どうしても、これに比較してしまいます。全般的に言えば、美味しく食べられました。5点満点で点数をつければ、スーパーで売っているロースとんかつを4点とすれば、3,5点と言ったところでしょうか。値段が共に1個税抜きで700円ですので、ランチ代としては、買いやすい値段だと思います。

駐車場は8台分あり、私の入店時、待っていたお客は一人。帰るときには、ご夫婦二人が来店、5,500円分を注文。このように、ランチ時は途切れることなくお客が来訪、店は利益を上げているようです。結論として、この店は「味と価格」で町民や観光客から十分な支持を受けているのではないでしょうか。

問題は、鹿は道内で年間約15万頭捕獲されておりますが、この内、肉などに利用されるのは2割程度で、残り8割は捨てられているとのこと。やはり、流通過程の改善(食肉工場の増設など)が急務であると考えますが、このことについて、エゾシカ倶楽部として何が出来るかが大きな課題ですね。(問題が大き過ぎます。)鹿関係の現場に触れて、これを考えて行きたいですね。 (法元盛信)

或る日のフェイスブック。シカに樹皮を食われた樹木はどうなる?

或る日のフェイスブック。道北に住む林ハンターとお仲間ハンターのチャットに目が留まる。見過ごしできない。

「昨年は笹の花が咲き、その後多くの笹が枯れたせいもあってか、冬期間のエゾシカの食料が極端に少なく、樹皮を剥ぎ喰う被害が多くなっているようだ。山中の沢筋には至る所でこんな光景が見られる」というもので写真が添えられている。同じく道北のハンター氏が直ちにリアクション。「ニレのように、トドマツも食べていますよ。木は種類を問わず食害にあっています。以前、林野の方と会議の席でお話したことがあるのですが、松類以外は価値が無いので食害にあっても問題なしという話でしたよ!松は食べないので雑木については問題視していないとか」

「林野価値が無くても、木は地滑り等の災害防止のために貴重なものでしょう。包括しての対応が出来ないものでしょうか」「この先、どうなることやら」…。(投稿者の許可を得て記載)

私たちは森林の恵みなしに生きてはいけない。シカの樹皮食いは森林にさまざまな影響を及ぼす。どんな影響を及ぼすのか。生成AI(Copilot)の回答と記述。簡潔である。(以下)

①樹木の生存と成長への影響:

シカが樹皮を食べることで、樹木は栄養を失い、生存と成長に悪影響を及ぼす。

特に若い樹木は、樹皮を食べられることで成長が阻害されることがある。

② 生態系への影響:

シカの樹皮食いは、森林の生態系にも影響を及ぼす。

樹木が減少することで、鳥や昆虫などの他の生物の生息地が減少する可能性がある。

③ 土壌侵食と裸地化:

シカの過度な採食圧により、ササなどの下層植生が退化し、土壌侵食や表層崩壊が進行することがある。

シカが好む植物が衰退し、耐性のある植物のみが繁茂することで、偏向遷移が起きる。

土壌侵食が進行することで、一部の斜面は裸地化し、砂漠化のリスクが高まる。

④ 森林管理への課題:

シカの樹皮食いは、森林管理者にとって課題である。

樹皮食害を防ぐための対策を講じる必要がある。

総じて、シカの樹皮食いは、森林の健全性に影響を及ぼす重要な要因であり、適切な管理が求められている。

⑤ 科学的な記録と研究:

シカの生態や餌付けの効果を専門機関に調査・研究させ、科学的な記録を取ることで、今後の森づくりに役立てることができる。これらの対策を組み合わせて、効果的にシカの樹皮食いを防止することが求められている。

樹皮を食われた樹木は枯死するのか?

必ずしも枯死するわけではないらしい。樹皮を食われた樹木は、その被害の程度によって生存するか枯死するかが異なるようだ。これもAIが情報を集めてきた。まとめてみると樹皮の損傷が軽い場合(25%未満)は、樹木は自己修復機構を活用して、傷口を閉じ、新しい樹皮を形成。樹皮の損傷が中程度の場合(25~50%)、樹木はある程度の損傷を受けるが、殆どの場合は生き残る。ただ、樹皮の損傷が深刻になると樹木は枯死する可能性が高まるということだ。樹木の種類や被害の程度によって結果は異なるものの樹木は自己防衛機構を持ち、外傷に対して驚くほど効果的に対応しているということが分かった。

或る日の定例会。エゾシカは何故増えた?意見交換

エゾシカが増えた理由の一つは、森林行政の失敗ではないか。

本来は森林地帯に暮らすエゾシカやヒグマが街中に出てくるようになったのは、彼らが生きる森の中が変わってきたからだ。森を変えたのは、シカやクマたちではない。森林維持より経済を優先した人間なのである。

戦後復興のために木材が必要だった。建築部材として使えるスギやヒノキなどの成長が早い針葉樹を積極的に植林した。

※林野庁が「国有林生産力(林力)増強計画」(1957年策定)

一方で、広葉樹を伐採(樹種転換)。やがて、安価な輸入材の影響で針葉樹が売れなくなり、森は手入れされないまま、実がつかない針葉樹だけが生い茂る場所になった→エゾシカやクマは生活しづらくなる→薪や炭の利用が減ったことで里山には実のなる広葉樹が多く残るようになる→結果として人間が彼らの生息域を人里に引き寄せることになった。

現在は農村・山村から人がいなくなることで耕作放棄地が増え、そこが拡大造林時代の草地の代わりにシカにとって格好の生息場所となった。耕作放棄地は、森の林床を食べ尽くす勢いのシカの新天地となっている。

※天然林や薪炭林を人工林へと変えていく「拡大造林」政策は1996年まで続き、天然林などの伐採でできた当時の草地は、シカの好ましい環境になった。

福島原発処理水の海洋放出と北海道のホタテ事情

11.24.東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出により、中国が日本産水産物の輸入を全面停止して3カ月。道産ホタテを中国に大量輸出していた道内の水産加工業者が打撃を受けていることを北海道新聞が報じた。

時を同じく(一社)北海道消費者協会が実施した講座「原発処理水と風評被害について考える」を受講した。講師は北海学園大学地域経済学科の濱田武士教授。水産物輸出は北海道経済の要。消費者として見過ごすことはできず、メモしたことを整理しておきたい。

2022年の日本の水産物の輸出額は、3873億円。主な輸出先国・地域は中国、香港、米国で、これら3か国・地域で輸出額の5割以上を占める(図表1-19)。品目別では、中国等向けのホタテガイが断然トップ。日本での主なホタテの生産地は北海道と東北地方(三陸・青森)。いわば、これらの地域は中国に依存していたのだ。そこが崩れた。その穴埋めは容易ではない。

中国以外の国へ販路を伸ばしたいところだが、道新報道にあるとおり「加工」が壁となる。中国は日本から受け入れた殻付きの冷凍ホタテを自国で殻をむいて加工後、華僑ネットワークに乗ってアメリカに再輸出している。香港、台湾等も同様のルートで再輸出することは同じだが、貝柱のみの状態でしか輸入しない。これに対し、輸出側の日本は人口が少なく、加工するための人手が足りず、対応が難しい。

ホタテの価格が徐々に下落しているものの大きく下落しないのは、ホタテは一定期間なら冷凍保存できるため、海洋放出前に中国向けとして用意していたホタテを水産加工業者が保管、値崩れを防いでいるからだ。会場から「十勝地方にはホタテが無い」との声が上がったが、ホタテが無いわけではなく、高値で買っているために市場に出せないのだ。「賠償金貰っているんでしょ。もっと安くならないの?」などという声が出れば努力は水泡に帰す。それでも在庫が積みあがれば、やがては価格が保持できなくなる。そうなれば水産加工業者は今後、生産者から買い取る価格を下げざるをえなくなる。生産者、加工業者ともに状況は深刻だ。どこまで頑張れるかが問われている。

道は消費拡大に向けた緊急対策「食べて応援!北海道」キャンペーンを実施中。今後も影響解消に向けた取り組みを積極的に進めていく方針だ。ふるさと納税の返礼品、学校給食・社員食堂に安く配る。すると食材納入業者の仕事が減るかもしれない。消費者は消費者で、他のモノを食べてはいけないような錯覚に陥ることも考えられる。大なり小なり必ずどこかにひずみが出る。

「食べて応援…」には限界がある。いつかは終わる。その時のショックを和らげるためには、出来る限り短期間でソフトランディングしたいもの。中国との取引再開、更には輸出先をアジア圏に拡大していくことが模索されている。

SDGs.中学3年生がやってきた!

11/1。札幌市内の中学3年生35名が札幌消費者協会にやってきた。授業の一環として、協会で実施している「SDGs」活動を学ぶためである。エゾシカ倶楽部も他の2つの研究会と共に15分間ではあったが、プレゼンを行った。

生徒たちから届いた事前質問は以下の通り。

① 当倶楽部がエゾシカに注目した理由

②クマやシカなどの野生動物たちが街中に出没している。今後もそのような状況となり、人間に危害を加える可能性もあるのではないか。

③エゾシカとの共生は如何にあるべきか?

当倶楽部は設立から11年を数えた。設立の発端は、まさに頂いた質問の②③に合致する。エゾシカが増え、人里にまで出てくるようになった背景には、繁殖力の高さ、気候変動の他に、天敵であるオオカミの毒殺など、人間の活動が深く係わっていること。増え続けるエゾシカと人間の共生問題に関しては、捕獲者としての人間が彼らを害獣としてではなく、北海道の資源とみなし、シカ肉、皮、角、骨などのすべてを活用、何らかの形で人間世界に残す努力をしていくことに尽きるのではないかと伝えた。

現在の活用率は20%前後にすぎない。シカたちは捕獲されるために生まれてきたのではない。人間の都合で命を奪われるシカ達にとってみれば、捕獲後、一般廃棄物として処置されるだけでは無念だろう。せめて、人間の血肉になり、その他の部位も形状を変えながら、この世界に華麗で役立つ製品とし蘇えることができるなら、彼らがこの世界に生きた証にならないだろうか。エゾシカ肉は栄養価が高いだけに、活用しなければ「見えない食品ロス」となる。それだけではない。石油を用いて彼らの遺骸を償却する費用は膨大なものになる。環境にもよくない。

今後とも若い世代と共に、額を集めてエゾシカ問題を討議する場がもてる機会があればと願う。新鮮な知と活力で解決が早まる可能性があるからだ。解決の機を逸すれば、どんどん街中に出てくるシカに慣れてしまい、誰も通報などしなくなり、そこにシカがいるのが当然だという驚くべき「共存の世界」が、ここ札幌で現実になってしまうような気がしている。

「ハンター料理」にお客様!佐藤正隆氏

9/24。ハンター松前の「猟師めし」には、多くの方々が参加して下さったが、その中のお一人が3か月前に知り合った佐藤正隆氏だ。(株)ドン・リースアンドレンタルの顧問である。

ジビエは嫌いだ、食べたくない。昔、食べて懲り懲りしたと言いながらも、食べた結果は「おいしかった!」「お酒があればもっと良かった」と大満足の様子。後日、講師の松前健太氏がお子さんを連れてきていたことに感動したと語ってくれた。

「働く現場に子供を連れていき、親のしていることを見せるということは大切なこと。それができる彼は素晴らしい」と絶賛された。これは嬉しい。何故ならご実家は質屋さんであったというから、モノを見る目、人を見る目は確かだからだ。

過日は、氏が手掛けている産業廃棄物中間処理施設(千歳市)を見学させていただいた。敷地の広さにまずは驚く。センター長が中を案内してくれる。山積みされたパソコン、業務用冷蔵庫、コピー機の他、AEDなど中古の電化製品が所狭しと並ぶ。使える製品・部品は再利用。それ以外は最終処分場へ送られる。障がい者就労施設が併設されていて、多くの障がい者の方々が作業中だった。

これらの方々が働く職場は此処だけではない。由仁町にあるレストラン「YUNI-CAFÉ」もその一つ。この店はJR北海道の車内誌「JR HOKKAIDO」で紹介されたこともあるそうで、町外から訪れるお客も多く、人口減の町に似合わず人の出入りが多かった。

佐藤氏は「人はカッコよく生きなければならない」というのが持論。「楽しくなければダメだ」「死ぬまで現役」が口癖だ。高齢であろうとも障がいがあろうともそれぞれが築いてきたスキル、持てる能力を発揮できる舞台がなければならない。氏は、そうした場を作り、自立への道を拓く手伝いをしたいのだそうだ。佐藤氏自身も74歳。だが、あと20年は働くという。他者に希望を与えるだけでなく、自身にも夢を託して生きる姿勢はまさにカッコよく生きる男の姿そのものではないだろうか。

関連記事:ハンター松前の「猟師めし」

「復興の苗木 シカ食害」読売新聞(2023.8.25記事)

2023.8/25.読売新聞の「復興の苗木 シカ食害」という大きな見出しに目がいく。記事によれば「2018年9月6日に起きた胆振東部地震を受け、道が進めている森林の復旧で、斜面に植林した苗木が広範囲にわたってエゾシカの食害を受けていることが24日、わかった・・・このまま効果的なエゾシカ対策を取らなければ、今後も植林した苗木が、植えたそばからエゾシカの餌となる可能性がある(読売新聞8/25朝刊)」。

道は21年度から被災した道有林の一部で高さ60センチのカラマツなどの苗木を植えている。1年で最大30センチほどの成長を見込んでいたものの2年経過した現在、当初想定していた120㌢の半分60センチ台。あたり一帯にはエゾシカのふんや足跡が見つかり、苗木の新芽を食べているとみられるとのこと。エゾシカの数は増えていて、現状のままなら植栽被害は今後も続く。

さて、2024年度からは、「森林環境税」が導入され、1人当たり年1,000円が住民税に上乗せされて徴収される。国内林業の衰退や放置林の増加、地球温暖化への対策などが目的だ。集めた税金は当然ながら、当該植林事業にもつぎ込まれるのだろうが、若い苗木を植えれば植えるほどエゾシカの餌になり、栄養満点のエゾシカ達が増えるだけなら血税投入の意味はない。

日本の鹿(ニホンジカ)は野生種。畜産に寄った海外養鹿とは趣旨が違う!

まあ、約20年エゾシカの利活用をしてきましたが、 まったく成長のない業界だなとつくづく…今までも、よくわからない業者や人が入ってきては出ていったり、ゴチャゴチャにしては出ていったり。 その背景には お金 …。

北海道の自然保全、野生動物との共生、毎年12万頭の狩猟、間引き(駆除) 。バランスをとるために行われている個体数管理は、在来種であるニホンジカ(エゾシカ)を種として適正に残していくための意味もある。

肉は食用として安全に安心して食べられるようになり、ペット用の活用も少しずつ進み、廃棄せず、皮も皮革への利活用がこの20年で少しずつ進んできている。

弊社も 賛同してくれている色々な分野の仲間たちに支えられ、年間3000~6000枚のレザーに生まれ変わらせ、デザイナー、アーティスト、ブランドや企業と一緒に進んできた。

そんな中、先日、繁殖を主にした養鹿場をつくるという話を聞いた。 昨年から耳に入ってはいたが、 何のための個体数管理なのかを理解しているなら、いいだろうと考えていた。ところが…減らすベクトルの中、お金をかけ 個体数管理をし、廃棄されているエゾシカ達が多くいる中で 増やすだと!? 利活用もまだまだ協力していかなくてはならないのに??

海外のニュージーランドやオージーの養鹿の認識で日本に持ってきても無理ということがわからないのだろうか? 食の文化も違い、ジビエ認識も違う、畜産(家畜)に寄った海外養鹿とは趣旨が違う事を日本に住んでいてわからないのだろうか? 金 だけが目的なんでしょうよ… 野生在来種であるニホンジカは国内消費が基本、海外に売るにはCB(繁殖個体)じゃないとダメだからというとこでしょう。

エゾシカのこともう少し考えてあげてくださいよ… 。仮に野生種であるエゾシカに手を入れ、繁殖し、増やした結果、本来のニホンジカとは全く違った動物行動(その動物の生態やそれに伴う能力)になったり、DNAが変わって来た場合、その責任は誰がとるのでしょうか…。

それが逃げ野生の鹿と交配した場合、そのDNAは引き継がれ 日本の鹿(ニホンジカ)は野生種である という適正な種の保存からはずれた場合の責任は??

もう… 馬鹿げた事は やめましょうよ。

それよりも、まだまだ撃たれて廃棄しかない運命のエゾシカ達を使ってあげることに全力を尽くしていきませんか! 食べてあげて、 ワンコにも食べてもらい、皮もレザーとして皆さんに使ってもらい、 捨てられる命 ゼロにしていきませんか。

行政の方、自治体の方、ハンターの皆さん、エゾシカ関連企業、活用に取り組む皆さん、今一度、考えてみてください。

もう散々この20年… 色々見てきたでしょう…健全な良識と節度を持って正面から、エゾシカと北海道の自然保全に向き合ってみませんか。

(NPO法人 エゾシカ利活用協議会代表理事・北海道エゾシカ倶楽部副代表 菊地 隆)

過去最多2881件!シカと列車の衝突事故!読売新聞より。

2022年度のシカとの列車衝突事故が5年前の1.6倍。2023.6.8付け「読売新聞」が報じた。前年度から249件増加。列車事故は、運休や遅れだけでなく乗客の怪我にもつながりかねないというから要注意だ。修繕費用も嵩む。

当倶楽部発足当時(2013年度)、シカ生息数は70万頭。現在は69万頭。この10年間、生息数は、ほぼ変わっていないが、列車事故件数だけは年々増えているのだ。

記事中から背景要因を拾ってみる。温暖化の影響でシカの生息範囲が広がったことにある。これは、間違いのない事実だ。「シカが鉄分の補給源としてレールをなめるため、線路に近づいているとの見方もある」との追記は既に常識。

当該記事で刮目すべきは2つあると考えている。

① 路線別では石北線の増加幅が大きく、前年度より128件増の373件だった。道東、道北を中心として、鉄道沿線に都市が少ない地域で件数が多いようだ(JR北海道の広報担当者)。

② 「積雪が少なくなった影響で、シカがエサの草を確保しやすくなり、生息範囲は日高から胆振へ、上川から留萌へと徐々に西の地域へ向かって広がってきている(引用)」。つまり、「シカの分布が列車本数の多い地域まで拡大してきたために、事故件数が増えているのではないか(道野生動物対策課エゾシカ対策課係の推測)。

JRも手をこまねいているわけではなく、鉄柵設置、減速運転など努力はしているものの相手は野生、思い通りにはいかないようだ。シカとの衝突を回避しようと急ブレーキをかけたために車輪が損傷し、修繕で車両14両のうち8両が使用できないこともあった(釧路支社管内)。財政難の中、シカとも苦闘しているJRは気の毒としか言いようがない。

こんな中でも「利用客に少しでも迷惑をかけないよう、様々な対策を試していきたい」とのこと。涙ぐましいばかりである。私たちも道民として、ともに知恵を出し合えたらと思うのだが…。

花の都!札幌の街中にキタキツネが!キツネ画像はBingチャットで!

花の都「札幌」の街中で、キツネに出会うとは思わなかった。最近、数人から目撃したと聞いてはいたが、聞くと見るでは驚愕度が違う。カラス、シカ、クマだけでは足りず、キツネまでもが人間の生活圏に入り込み、我がもの顔で悠々と歩いている。キツネには、エキノコックスの寄生虫が付託している場合があり、他の動物とは違った怖さがある。

旭山動物園の坂東園長の言葉が頭をよぎる。「人の生活圏に一旦、足を踏み入れた野生動物は、どんどん侵入してくる。人間と野生動物との関係は陣取り合戦。こちらが退けば、その分距離を詰めてくる。彼らとの市街戦になれば人間に勝ち目はない。

自分たちの生活圏をどう守るか。彼らはヒトの生活圏に馴れ、自分の生活圏として取り込んでいく。

ヒトという生き物にも慣れていく。怖いものなし。

取り返しのつかない事態が忍び寄っていることに気付かなければならない。

さて、突然のことだったので、スマホは持っていたが、写真を撮り忘れた。ここに掲げた画像は、「Bing チャット」がAIで作成したものであることをお伝えしておく。

珍しいのか?エゾシカ母子2頭連れ!「種の保存」のための進化か?

当倶楽部には、5人のエゾシカハンターが在籍する。それぞれが仕事を持っているために、全員が顔を合わせることは滅多にない。しかし、4月の例会では道外ハンター、遠軽在住の女性ハンターを除き、3人が出席。そこで取り交わされた話題が他の会員たちの興味を惹いた。

「今シーズン中に、子供を2頭連れた親が多いことに気づいた」とのI氏の発言を受けて、プロハンターのM氏が「自分も感じた」と同調。ということは…。

2頭連れ親子は、ハンターの世界でも珍しいことだったのか。しばし、プロハンターを中心にエゾシカ談議に花が咲く。エゾシカは通常1頭の子供を産むが、2頭生むことも稀にはある。栄養状態や何らかの要因で、

「2頭産む確率が上がった」「2頭産んだ場合に、冬まで2頭とも生き残る確率が上がった」などなど。

2頭とも成長するとなると道庁の増加モデルに誤差が生じることになり、個体数管理にも影響が出るのではないか。今シーズンの出猟報告からどのような結果が導き出されるのか注目していきたいところだ。ちなみに。

道庁資料(令和 4 年 12 月 26 日 確報)によれば、

2021年度(令和3年度 )エゾシカの推定生息数は69万頭。

当倶楽部発足の2013年度(平成25年度)の推定生息数は70万頭だった。

<寄せられたコメント>

仮説として色々な可能性と驚きもあると思います。 もともと2頭産む、又は、双子を産む遺伝子を持つメスは一定数いたとして、温暖化により越冬が楽になり、又、 餌が容易に手に入るようになり、そのDNAをもつメスが残れるようになった。その子供たちも遺伝子を引き継いでいくことで、今後の生態系にも係わってくるのではないかなと思います。僕は 進化の可能性もあるとしたら、環境が遺伝子を変化させることもあるのかもしれない気がしています。種的に狩猟動物であることで種を残していくための進化だとしたら、それはまた新しい発見なのかもしれませんね!そもそも生物学上捕食される生物達はたくさんの子供たちを産みますから。

(エゾロダクト代表:菊地 隆)

ドロップネットってなに?

ドロップネットとは、これまで耳にしたことが無い言葉だが、シカ捕獲に対しても活用事例はあるのだろうか。ネット検索(下記)で分かったのは、支柱の上に網を張り、目的の動物が網の下に来た時を見計らい、上から遠隔操作で網を落として捕獲するという仕掛けだということ。囲いわなの一種であるらしい。気になるシカ捕獲についても既に何年も前から試されていることが分かった。ワナが作動した後に網が巾着状に絞られ、捕獲されたシカを絡めとる。ハンター不足の昨今、資格や高度な技能を要せず、誰でも繰り返し捕獲できることがメリットだという。

一方、網で包まれたシカはどうだろう?網でグルグル巻きになっては逃げるに逃げられず、もがけばもがくほど網は身体に絡みつくことも考えられる。苦しみながらも生きているシカは、その後、撲殺されるのだそうだ。あまりに非情な捕獲法ではないか。

私たちは、仲間のハンターから「狩猟の作法」という言葉があることを学んできた。動物の殺生にあたり、作法は沢山あると聞く。その第一は「クリーンキル」。できるだけ苦しめない捕獲が理想であり、そのために、心あるハンターは、狙撃ポイントを「一撃」で仕留めるための修練を積んでいるのだと聞いている。

昔は「神の使い」とも言われ、崇められていたシカたち。増えたばかりに害獣といわれるようになってしまったが、昔も今もリスペクトされるべき命であることに変わりはない筈だ。

環境省 クマを撃退・捕獲できる人材育成に着手!

「クマ駆除 民間頼み脱却を」

17日の本紙朝刊「記者の視点」を読んだ。ヒグマの生息数増加に対処するため、民間の猟友会頼みから脱却し、駆除を専門に行う「公務員ハンター」を検討すべきではないかとの提言にまったく同感である。

ヒグマの出没は道内各地で相次いでおり、人間の生活圏に足を踏み入れるとなかなか後戻りすることはないと聞く。ところが野に棲むものと人間の境界を守るための「頼みの綱」であるハンターは高齢化が進んでいるのだ。2019年に日本学術会議が示した「人口縮小社会における野生動物管理の在り方」という文書によると、野生動物管理の公開講演会に参加した全国各地の行政関係者47人のほとんどが「鳥獣専門職員の配置が市町村・都道府県に必要」と回答している。

各自治体に専門的知識に加え、狩猟免許を持つ職員の配置が求められている。そのためにも野生動物の保護・管理を担う人材を大学などで養成する仕組みが必要ではないだろうか。(当該文章は、筆者が北海道新聞「読者の声」に投稿し、2021年1月25日(月)に掲載されたものである)

それから2年。

2023年1月25日(水)。読売新聞朝刊に「クマ出没対策 人材育成」との見出しが躍った。報道によれば、環境省が全国各地でクマが住民に危害を加える事例が増えているとして、ついに市街地での出没に備えた対策に乗り出したという。環境省によるとクマの出没件数は、2009年度が約4800件、20年度には2万件を超したという。既に22年11月から市街地対策を確立するためのモデル事業を始めた。対象は北海道、岩手、新潟、長野、福井、奈良の6県。3ヵ年で行政と警察などの関係機関で連絡体制をつくり、クマを撃退・捕獲できる人材育成を進める。今春にも専門家を派遣するなどして、自治体の取組みを支援するとのことである。遅まきながら、まずは一歩前進か?

国連の生物多様性条約第15回締約会議(COP15)での新目標「30 by30」

12月にカナダで開かれた国連の生物多様性条約第15回締約会議(COP15)で、2030年までに達成すべき新たな国際目標が採択された(2023.1.14 読売新聞朝刊)。新目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組み」に、9/21ブログに書いた「30 by 30(サーティ・バイ・サーティ)」が盛り込まれた。しっかり確認しておきたい。

画像出典:当HP 「私たちのくらしと生物多様性」

札幌市講座(2017.2.22)より転載

地球上には、知られているだけで約175万種、未知のものも含めると3,000万種もの生物が生息している(環境省HP)。様々な生物がいることを生物多様性といい、人類もその一つ。生き物は他の生き物とつながることでしか生存できない。人類はその最たるものだ。生きるために必要な水も空気も食料も彼ら無しには得られない。その貴重な植物、そして動物たちに今、絶滅の危機が迫っている。しかも、その絶滅速度は「過去1000万年の平均と比べて、数十から数百倍に加速しているという。出典:生物多様性(外務省)

2019年。国連の科学者組織「生物多様性および生態系サービスに関する政府間-科学政策プラットホーム(IPBES)が、世界で約100万種の動植物が絶滅の危機に直面しているとの評価報告書を発表。「人類史上いまだかつてない状況に直面している」と警鐘を鳴らした。人類にとってただ事ではない。すぐにも生態系を守る行動をとらなければ人類存亡の危機に直面することもありうるからだ。だが…。

出典:JIRCASウェブサイト https://www.jircas.go.jp/ja/program/program_d/blog/20190510

世間の関心は、必ずしも高くない。内閣府世論調査(2022年7月)によれば、生物多様性という言葉の意味を知っていた人は29.4%。生物多様性の保全活動に関しては、「何をすればよいのかわからない」という回答が50.7%ある。

生物多様性の保全は、地球温暖化防止などの気候変動対策と比べ、何をすればよいのかわかりにくいという指摘は以前からあり、2010年(名古屋市で開催)の「COP10」で採択された「愛知目標」では、数値目標を含む具体的取り組みを明記、2020年までを達成期限とし、「世界の陸域の17%、海域の10%を保護地域とする」「森林が失われる速度を半減させる」「外来種対策を進める」など20項目の目標が掲げられた。だが、達成された目標は一つもないまま、今回のCOP15に引き継がれ、陸と海の30%を保全することや、対策に必要な資金確保の目標額が盛り込まれたのである。

出典:愛知目標(環境省) https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index_03.html

出典:COP15 生物多様性条約第15回締約国会議第二部等の結果概要(外務省) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page22_003988.html

一方、国民の出番だが、先の内閣府世論調査では、「30 by 30」の取り組みについて、「保全・保護活動に熱心な企業の製品やサービスを積極的に購入・利用したい」という回答が47.2%、「保全・保護活動を実施している団体・企業などに寄付をしたい」という回答も6.7%あった。悲観したものでもないのではないか。

「琉球大の研究によると、30%の保全で、日本国内で野生生物の絶滅リスクは7割減るという。(2023.1.14読売新聞朝刊より引用)。

出典:「生物多様性に関する世論調査 令和4年7月調査」(内閣府)

https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r04/r04-seibutsutayousei/2.html

<参考ポイント>

・「COP15」とは、生物多様性条約に基づき、野生生物の保護などについて話し合う15回目の国際会議のこと。

・「生物多様性条約」は1992年5月に成立。地球上のあらゆる生物と生息域を包括的に保全すると同時に生物の「持続可

能な利用」の実現を締約国に求めていて、10年ごとに自然保護等に関する国際目標を制定する。2016年12月の時

点で、日本を含めた194カ国と欧州連合(EU)、パレスチナが加盟している。

・COP15は、2020年に開催されることになっていたが、コロナ禍で延期。2021年11月に中国の昆明で開かれが、

議論は主にオンラインで進められたため、2022年にカナダで対面形式でのCOP15を改めて開き、新目標を採択した。

・COP15→英語の「Conference Of the Parties(締約国会議)」の略。

出典:生物多様性条約2010目標達成の評価(環境省自然環境局)

令和3年度 鳥獣被害54億5千万円

2021年度に道内で発生した野生鳥獣による農林水産業への被害は総額54億5000万円。前年度より8%増加した。この内、エゾシカによる被害は44億8000万。全被害額の8割を占める。それでもピーク時の2011年度(72億2200万円)から約3割減少し、近年は50億円前後で推移。国の交付金等を活用しエゾシカの捕獲や侵入防止柵の設置といった対策が功を奏しているようだ。

とはいえ、農林水産業に携わる方々の悲嘆はいかばかりであろうか。被害金額の多い上位3振興局は、釧路(12億8千万円)、上川(5億3千万円)、オホーツク(5億1千万円)と道東エリアが半分を占める。作物別では牧草が18億6700万円とダントツ、全体の41.7%を占める。

農林水産業は北海道の基幹産業というだけでなく、我が国最大の食料供給地域として、食料の安定供給に大きく貢献している。北海道のエゾシカ問題は局地的なものではないことを道外の方々に知っていただきたいと願わずにいられない。 出典:北海道環境生活部自然環境局

その名は「OSO(オソ)18」

「OSO(オソ)18」その名は新聞でも見た!テレビでも見た。罠をかいくぐり、闇夜に紛れて獲物を狙うヒグマの名前だ。

北海道の標茶町と厚岸町で2019年以降、大型のヒグマが放牧中の乳牛を襲い続けているというのだ。これまでに65頭、この内31頭が死んだという。まずは襲われた牛たちが哀れでならない。足跡からの分析で体長2メートル、体重300キロを超える10歳以上の雄グマと推定されている。箱罠を各所に仕掛けても、その横を素通りしていく。今は一頭だが、「OSO(オソ)18」が襲った死骸から、他のクマが牛の味を覚えれば第2。第3の「OSOオソ」が生まれる可能性もある。酪農家にとっては深刻な脅威だ。

まずは襲われた牛たちが哀れでならない。足跡からの分析で体長2メートル、体重300キロを超える10歳以上の雄グマと推定されている。箱罠を各所に仕掛けても、その横を素通りしていく。今は一頭だが、「OSO(オソ)18」が襲った死骸から、他のクマが牛の味を覚えれば第2。第3の「OSOオソ」が生まれる可能性もある。酪農家にとっては深刻な脅威だ。

原因として考えられるのが、かつて行われていた「春グマ駆除」の廃止。保護に向けた機運の高まりの中、1990年に廃止されたことで、減少した個体が回復。それから30年間でほぼ2倍の6600頭から1万9300程度になったとされる。農業被害額は2億4000万円。この10年で約1.5倍の増加という。本州ではイノシシが街中で人を襲う。JR北海道釧路支社は、シカとの衝突を避けるための非常ブレーキ作動を繰り返し行ったことが原因で、車輪に安全走行のための基準値を超えた傷が見つかり、修理のために花咲線と釧網線の上下計51本を運休するという。野生の者たちとの付き合い方は今のままでいいのだろうか。(参考資料:読売新聞2022.11/8 11/9朝刊)

<追記>2023.8.23(水)

報道によると「OSO18」が釧路町(仙鳳趾村せんぽうしむら)オタクパウシの放牧地で仕留められた。仕留めたのは釧路町役場職員のハンター。体長は2.1m。体重は推定330㌔。前足の幅は20㌢。北海道新聞に掲載された酪農学園大の佐藤喜和教授の談話によれば「オソが牛を襲うようになった背景には近年のエゾシカの分布拡大があるという。主食である山の草木がシカに食い荒らされて餌が減ったほか、車や列車事故で放置されたシカを食べて肉食化が進み、やがて牛を襲って食べるようになったとみられる。対策をとらなければ道内のどこでも第2、第3のオソが生まれる可能性がある」とのこと。安心はできない。

おっ!国産ジビエの認証マークだ!

おっ!「国産ジビエの認証マーク」だ!北海道には「エゾシカ肉処理施設認証制度」が既にあるが、これは全国版。2018年に国がスタートさせた「国産ジビエ認証制度」で、使われている安心マークだ。シカやイノシシを解体処理する際、衛生管理などの基準を満たしたジビエとその加工品に対して付与されるもの。

ちなみに、国のお墨付き「シカ肉ハンバーガー」を食べた場所は、札幌市営地下鉄発寒南駅からそう遠くない西友西町店にある「ロッテリア」。美味しいから一緒に食べに行きませんかと誘ってくださったのは、NPO法人「雪氷環境プロジェクト」理事長の小嶋英生様。当倶楽部副代表の棚川伊知郎氏と共にお会いした。何というご縁だろう。棚川氏は小嶋さまの高校の後輩だった。いつも思うことだが、エゾシカが人との繋がりを広げ、人生をも広げてくれている。

標茶町でエゾシカと車の衝突事故。3人死傷!

10/26。道東の標茶町でエゾシカとの衝突事故で3人が死傷したとのニュース。新聞報道には「シカに関連した事故で車両保険を支払った件数は昨年10,11月は1072件、支払額は総額6億2423万円で、いずれも過去最多だった。修理費などの支払額は平均58.2万円に上った(日本損害保険協会北海道支部)」とある。

改めて道警と日本損害保険協会北海道支部のHPを開いてみた。道内でシカがからむ事故は、平成28年は1936件、令和3年は4009件。実に5年前の2倍以上に増えているのだ。

その内訳は驚いたことに一番多いのは苫小牧市で303件。次が釧路市230件、3番目は千歳市150件だ。4番目は驚いたことに札幌市で116件。5番目が根室市98件、6番目は稚内市で94件(北海道警察本部HP)。苫小牧がトップなのは、雪が少ないのでシカが増えたからと思われる。

4番目は札幌でエゾシカ事故が多くなったのは何故なのか?クマと同様に札幌でもシカが増えたのか?現在の推定生息数は69万頭。昨年より2万頭増えていた。当倶楽部は趣味でエゾシカ有効活用の活動をやっているわけではない。こうした事態を立ち上げ当初から心配していた。大都会だからと言って他人事ではすまされない。 関連記事:エゾシカ衝突事故

「30by30」再び! Tatsu Akitaさんのミツバチ写真に思うこと

写真家Tatsu Akitaさんから素晴らしい写真を頂いた。ミツバチが忙しく働く姿である。自然界の彼らが花蜜や花粉を集めるのは人間のためではない。自分たちや子供たちが生きていく為(種の保存)の食料としてだ。

ミツバチが食べるものは2つ。蛋白源としての花粉、エネルギー源としての花蜜。花から花へと訪花活動をする中で、ミツバチは花蜜と花粉を花から受け取るが、代わりに花粉を運び、花粉の媒介をして植物の再生産を助けている。

こうしたツバチの生命活動は、農業生産の現場において、今や欠かせない存在のようだ。野生ミツバチなどの花粉媒介動物の経済効果は、国内だけで年間3300億円に上るという調査がある(2013年時点での国立農業環境技術研究所推定:平成28年2月4日プレスリリース)。

健全な生態系がもたらす価値の重要性に改めて注目。2030年までに生物多様性の損失を食い止めるための生態系保全目標「30by30」の議論が「COP15」において実を結ぶよう祈るばかりだ。

若さとの出会い!ホームページが繋ぐ世界